La question du monopole de l’État sur les armes — autrement dit, le désarmement du « Hezbollah » — reste prise dans un enchevêtrement de complexités. La dernière réponse américano-israélienne, rejetant les propositions libanaises annoncées par le président Joseph Aoun dans son discours de la Fête de l’Armée, ne fait qu’accentuer la difficulté et place le Conseil des ministres dans une position délicate, susceptible d’influencer le sort d’un gouvernement déjà divisé sur ce dossier sensible.

La réponse américano-israélienne, transmise avant même que l’encre du discours de Aoun ne sèche, a exigé que le Liban accepte la proposition américaine apportée par l’émissaire présidentiel Tom Barrack telle quelle. Ce plan prévoit une décision claire du Conseil des ministres fixant un calendrier pour le désarmement du « Hezbollah », sans conditions préalables. En échange, Israël s’engagerait à un cessez-le-feu — observé unilatéralement par le Liban depuis sa déclaration le 27 novembre dernier — et à un retrait simultané derrière les frontières sud du Liban.

Cette réponse, transmise au président du parlement Nabih Berri sans obtenir son aval complet, a suscité de nombreuses questions sur ses motivations et son calendrier. Beaucoup estiment qu’une décision du Conseil des ministres donnant la priorité au désarmement sur le cessez-le-feu et le retrait israélien est peu probable. En réalité, le moment choisi pour ce message américano-israélien semble destiné à exercer une pression sur les responsables libanais afin qu’ils acceptent le désarmement en premier, avant tout engagement israélien.

Certains se sont demandé si l’envoi de ce message par Barrack n’avait pas pour but de bloquer un éventuel retour de son ancienne collègue Morgan Ortagus comme envoyée spéciale au Liban. D’autres suggèrent qu’une autre faction américaine l’a envoyé, non pas pour entraver la mission de Barrack, mais pour signaler que le dossier des armes est entré dans une phase de complexité extrême. La réponse de Washington a été rapide : la politique étrangère américaine reste la même, quel que soit l’émissaire.

En réalité, c’est une divergence d’approche entre le président Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam qui a conduit le dossier des armes sur la table du Conseil des ministres. Aoun l’avait inscrit dans son discours d’investiture devant le Parlement, tandis que Salam l’avait repris dans la déclaration de politique générale de son gouvernement — en faisant un objectif commun. Mais ils divergeaient sur la manière de le traiter.

Le président Aoun, conscient très tôt de la sensibilité et des risques de ce dossier, a entamé après son élection des consultations avec la direction du « Hezbollah » — tantôt directement, tantôt par intermédiaires. Ces échanges ont abouti à certains compromis. Le « Hezbollah » a fait preuve de souplesse, qu’Aoun lui-même a reconnue à plusieurs reprises. La seule condition du parti était que qu’Israël respecte le cessez-le-feu et que la question des armes soit traitée dans le cadre d’un dialogue interne menant à une Stratégie nationale de sécurité, comme mentionné à la fois dans le discours d’investiture et la déclaration gouvernementale.

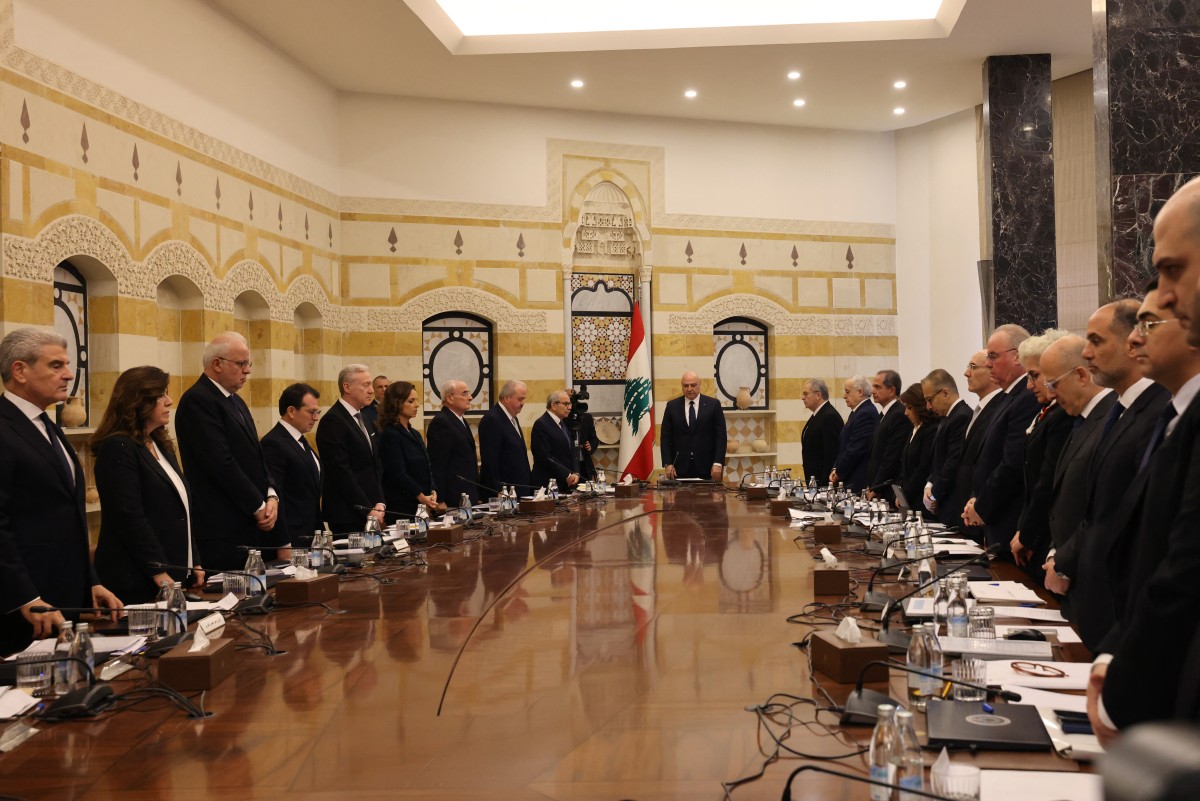

Le Premier ministre Nawaf Salam, cependant, a vu d’un mauvais œil l’initiative unilatérale de Aoun sur le dossier des armes, contournant son rôle de chef de gouvernement. Son malaise a été alimenté par certains proches qui l’ont encouragé à prendre lui aussi une position ferme. Ainsi, malgré une réponse libanaise unifiée aux propositions américaines — élaborée conjointement par le président, le Premier ministre et le président du parlement — Salam, avec le soutien de certaines forces politiques internes, a proposé la tenue d’une séance spéciale du Conseil des ministres pour adopter une décision sur le monopole étatique des armes. Cette démarche coïncidait avec les pressions américaines, transmises par Barrack et d’autres canaux, incitant à une action rapide.

Quoi qu’il en soit, quelle que soit la décision finale du Conseil des ministres, la position libanaise convenue reste que le pays est prêt à mettre en œuvre le monopole étatique sur les armes — mais exige en premier lieu l’engagement d’Israël sur le cessez-le-feu, le retrait derrière la frontière et la libération des prisonniers. En contrepartie, les autorités et institutions libanaises compétentes traiteraient la question des armes du « Hezbollah » selon un calendrier inscrit dans la Stratégie nationale de sécurité convenue — déjà approuvée en principe par les deux parties — et conformément au discours d’investiture du président et à la déclaration de politique générale.

Or, fidèle à l’adage « le malheur des uns fait le bonheur des autres », le gouvernement semble se retrancher derrière le dossier des armes — et d’autres sujets polémiques — pour masquer son incapacité à tenir ses promesses de réformes et de relance économique. Il a préféré recourir à l’instauration de nouvelles taxes et redevances « silencieuses », aggravant encore le fardeau des citoyens libanais déjà accablés par les difficultés quotidiennes.

Jusqu’à présent, les réalisations du gouvernement se résument à quelques réformes profitant à de grands intérêts politiques et économiques — souvent en réponse aux exigences extérieures plutôt qu’aux besoins internes. Les nominations administratives et autres décisions ont largement suivi une logique de « quotas souples ». Le gouvernement n’a pas perdu de temps après avoir adopté la loi tant attendue sur l’indépendance de la magistrature — prévue par l’Accord de Taëf et la Constitution — pour approuver des nominations judiciaires, dans le sillage d’un affrontement politico-administratif entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature.

Il apparaît désormais que ce gouvernement est confronté à un test décisif susceptible de déterminer son avenir — avec le dossier des armes au cœur de cet examen, mettant à l’épreuve sa cohésion et sa solidité. Les enjeux sont considérables, alors que les moyens du gouvernement demeurent limités — d’autant que les capitales et pays qui l’ont soutenu n’ont pas encore traduit cet appui en aide concrète. Le principal obstacle est que ce soutien reste conditionné au désarmement. Idéalement, ces deux questions devraient être traitées séparément. Mais jusqu’à présent, ce n’est pas le cas.

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique