Le système financier mondial traverse une transformation radicale avec l’essor des monnaies numériques, qui gagnent du terrain sur les marchés financiers et attirent des investissements croissants. Même le Bitcoin est devenu l’un des refuges sûrs vers lesquels les investisseurs se tournent en période de crise, comme c’est le cas aujourd’hui. Cette tendance a poussé les grandes banques centrales, longtemps opposées à l’idée des monnaies numériques, à développer sérieusement leurs propres versions, appelées « monnaies numériques de banque centrale » (MNBC).

Les monnaies numériques ont largement conquis le public. Le Bitcoin, par exemple, est passé de 0,003 dollar en 2010 à plus de 110 000 dollars aujourd’hui. Pourtant, de nombreuses banques centrales ont interdit aux banques commerciales d’y recourir en raison des risques élevés qu’elles comportent, que ce soit pour les institutions commerciales ou pour les banques centrales elles-mêmes, qui craignent de perdre leur souveraineté monétaire, de voir leurs réserves menacées ou d’assister à la déstabilisation du système financier mondial. Les paiements transfrontaliers en monnaies numériques commencent déjà à dépasser ceux effectués avec les devises traditionnelles.

Des motivations multiples derrière les MNBC

Cette réalité a conduit plusieurs banques centrales — notamment celles de la Chine, de l’Union européenne et des États-Unis — à lancer leurs propres projets de monnaie numérique. Leurs motivations peuvent être résumées ainsi :

1. Corriger les faiblesses des systèmes de paiement existants.

La diminution de l’usage des espèces et l’émergence de crypto-monnaies stables émises par le secteur privé ont créé une faille dans la circulation monétaire. Les MNBC offriraient un système de règlement instantané et sans risque. Elles favoriseraient également l’inclusion financière en permettant à chaque citoyen de disposer d’un portefeuille numérique gratuit, soutenu par la banque centrale, tout en renforçant la flexibilité et la sécurité des paiements à l’échelle nationale et internationale.

2. Étendre les outils de politique monétaire.

Les MNBC offriraient aux banques centrales de nouveaux leviers pour mettre en œuvre et surveiller la stabilité monétaire. Par exemple, les taux d’intérêt pourraient être ajustés presque instantanément, contournant ainsi les banques commerciales, qui jouent traditionnellement le rôle d’intermédiaires dans la transmission des politiques monétaires. Cependant, ce changement pourrait engendrer une instabilité financière si les déposants retiraient leurs fonds des banques commerciales pour les transférer dans les portefeuilles numériques de la banque centrale, surtout si ces portefeuilles offrent à la fois sécurité et rendement.

3. Répondre à la guerre financière géopolitique.

L’utilisation du système financier comme arme géopolitique pousse les banques centrales à repenser la gestion des affaires monétaires internationales. De nombreux pays estiment que la domination des États-Unis par le biais du dollar confère à l’Occident un avantage injuste dans l’imposition de sanctions et la surveillance financière. Cette perception a incité plusieurs banques centrales à développer des monnaies numériques pour réduire l’influence américaine et limiter l’hégémonie du dollar, notamment dans le commerce et les transferts transfrontaliers.

4. Réduire les coûts de transaction.

Comme les monnaies numériques nécessitent moins d’intervention humaine, elles devraient réduire considérablement le coût des transactions commerciales, des transferts internationaux et des systèmes de règlement. Une monnaie numérique unifiée pourrait également contribuer à diminuer la dollarisation, à réduire les coûts financiers et à affaiblir l’influence américaine sur la finance mondiale.

5. Renforcer la surveillance financière.

L’une des principales conséquences des MNBC est la capacité des banques centrales, et donc des gouvernements, à surveiller les opérations financières et les données des particuliers et des entreprises. Si cela favorise la transparence, cela suscite aussi des inquiétudes en matière de vie privée, ouvrant la porte à une surveillance accrue et à une intrusion dans la sphère personnelle des citoyens. Des garde-fous et des réglementations strictes seraient donc nécessaires pour protéger les libertés individuelles.

6. Introduire une monnaie programmable et un contrôle économique.

Les banques centrales pourraient programmer leurs monnaies numériques, en définissant les types de transactions autorisées et même des dates d’expiration pour l’argent. Ce degré de programmabilité donnerait aux États un contrôle économique sans précédent sur la richesse privée et l’activité financière.

Une course aux accents géopolitiques

Il ne fait aucun doute que la course mondiale pour développer et imposer des monnaies numériques nationales est devenue un élément central du nouvel ordre financier. Cependant, cette course demeure inégale et varie d’un pays à l’autre.

La Chine est de loin la plus avancée, avec son projet de yuan numérique (e-CNY) déjà en phase finale de développement. Pékin vise à améliorer la flexibilité des paiements, l’inclusion financière et le contrôle interne, tout en poursuivant un objectif géopolitique clair : réduire la dépendance au dollar et faciliter les échanges dans le cadre de l’Initiative de la Ceinture et la Route.

L’Europe cherche à préserver sa souveraineté monétaire face aux crypto-monnaies stables privées et à renforcer son système de paiements grâce au projet d’euro numérique (e-EUR). Ce projet vise à assurer l’indépendance financière de l’Union européenne et à réduire la domination des grandes entreprises technologiques américaines. Bien qu’il soit encore à l’étape de recherche et de préparation, l’UE a annoncé son intention de lancer l’euro numérique d’ici 2027.

Les États-Unis adoptent une approche plus prudente. La Réserve fédérale continue d’évaluer les risques potentiels liés à l’adoption du dollar numérique (e-USD), notamment ceux pesant sur les banques commerciales et sur le statut mondial du dollar. Le projet reste à un stade exploratoire, avec pour objectif de maintenir la position dominante de la monnaie américaine et d’assurer la stabilité du système financier actuel. Comparés à la Chine et à l’Union européenne, les États-Unis accusent un certain retard.

D’autres pays, plus de 130 au total, pour la plupart des économies de petite taille, devraient émettre leurs propres MNBC dans les années à venir, cherchant à moderniser leurs systèmes de paiement et à renforcer la transparence fiscale.

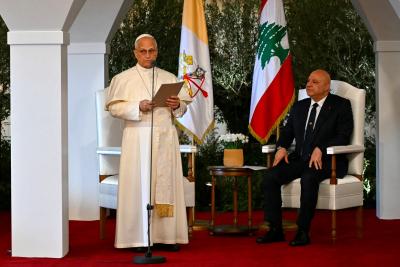

Le cas du Liban : promesse ou illusion ?

La question de savoir si la Banque du Liban devrait émettre une livre numérique est complexe, compte tenu de la profondeur de l’effondrement financier et économique du pays. Bien qu’une telle monnaie puisse, en théorie, améliorer l’efficacité des paiements et favoriser l’inclusion financière, sa mise en œuvre rencontrerait d’immenses obstacles. Une MNBC ne peut résoudre la crise structurelle du Liban, fondée sur l’insolvabilité de l’État, la perte de confiance et la désintégration du secteur bancaire.

Alors que la livre libanaise a perdu plus de soixante fois sa valeur d’avant-crise, toute version numérique ne serait qu’une réplique électronique d’une monnaie effondrée. Elle n’attirerait aucun utilisateur tant que la confiance envers la Banque du Liban et le système financier ne serait pas rétablie. La lancer avant la restructuration du secteur bancaire ne ferait qu’accélérer la fuite des capitaux, les déposants cherchant à retirer leurs fonds gelés, ce qui signerait la fin définitive du secteur bancaire commercial.

En outre, une monnaie numérique libanaise manquerait sans doute de crédibilité internationale tant que le pays restera sur la liste grise du GAFI (Groupe d’action financière) et qu’il n’aura pas entrepris les réformes nécessaires.

Ainsi, la livre libanaise numérique ne doit pas être perçue comme une solution magique à la crise libanaise, mais plutôt comme un outil potentiel, utile uniquement une fois des réformes structurelles et de gouvernance complètes mises en œuvre.

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique