Le ministre des Finances, Yassine Jaber, en coordination avec le ministre de l’Économie et du Commerce, Amer Bsat, s’apprête à présenter au Conseil des ministres un projet de loi intitulé « Loi sur la régularisation financière et la restitution des dépôts », avant de le transmettre au Parlement.

Le plan du gouvernement pour les dépôts

Trois acteurs ont travaillé à l’élaboration de ce plan : la Banque du Liban (BDL) pour la partie technique, les deux ministres, ainsi que le gouverneur de la BDL pour les grandes orientations. On ignore si le Fonds monétaire international (FMI) a participé à sa rédaction.

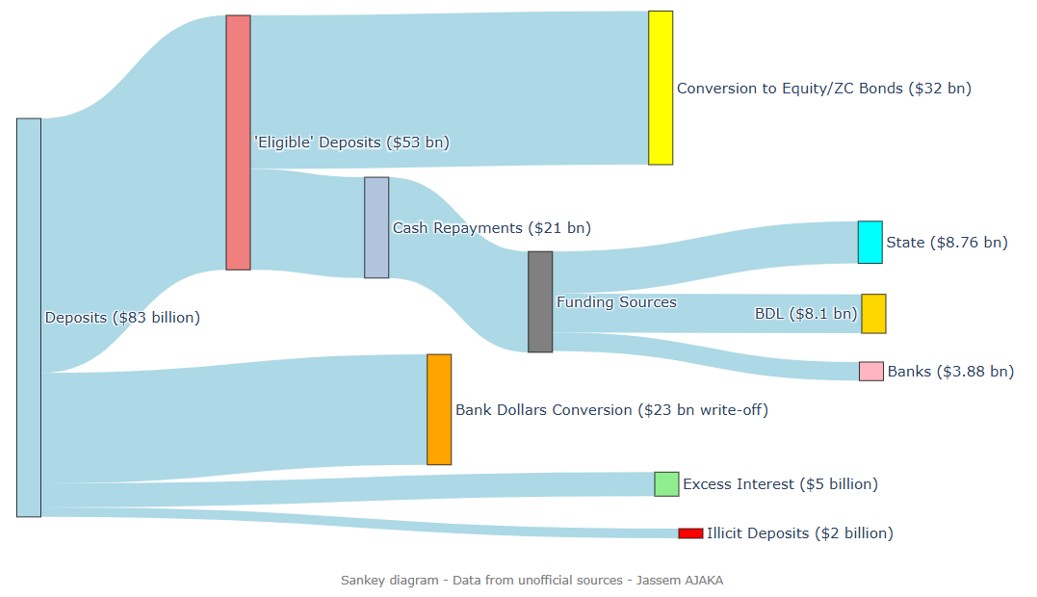

Le plan porte sur des dépôts estimés à 83 milliards de dollars (voir graphique 1). Parmi eux, 53 milliards ont été qualifiés de « dépôts éligibles ». Sur ce montant, 21 milliards seraient remboursés en espèces par le biais de circulaires de la BDL, sur une période de cinq ans. Les 32 milliards restants seraient convertis, au choix du déposant, en actions bancaires ou en obligations émises par la BDL (obligations de 15 ans, à taux zéro).

Figure 1 : Plan de restructuration des dépôts du secteur financier (données provenant de sources non officielles).

Figure 1 : Plan de restructuration des dépôts du secteur financier (données provenant de sources non officielles).

Le financement des 21 milliards en liquidités proviendrait de trois sources : 8,76 milliards de l’État, 8,1 milliards de la BDL et 3,88 milliards des banques. Selon des fuites, les dépôts inférieurs à 100 000 dollars seraient remboursés en priorité. Pour ceux supérieurs à ce seuil, les 100 000 premiers dollars seraient restitués, le reste étant transformé en actions bancaires ou en obligations de la BDL.

Quant aux dépôts jugés « non éligibles », d’un montant de 30 milliards de dollars, ils seraient effacés comme suit : 23 milliards de conversions post-crise de livres libanaises en dollars (les « dollars bancaires »), 5 milliards d’intérêts excessifs jugés injustifiés, et 2 milliards considérés en violation de la loi 44/2015, permettant à la Commission spéciale d’investigation de les geler jusqu’à décision judiciaire.

Des questions légitimes

L’opinion publique est divisée, entre partisans et opposants du plan, mais de nombreuses interrogations demeurent :

- Quelles garanties que les actions bancaires ou les obligations de la BDL permettront de récupérer une valeur acceptable des dépôts ? Les obligations devraient valoir à peine 20 % de leur valeur nominale au lancement, soit une décote de 80 % sur les 32 milliards appelés à être convertis. Quant aux actions bancaires, elles ne seraient pas plus sûres si la crise politique et sécuritaire perdure.

- Pourquoi rejeter les « dollars bancaires » ? Ces conversions avaient pourtant été validées par les autorités monétaires, et la BDL elle-même les avait reconnues dans plusieurs circulaires (158, 166). Pourquoi le plan ne les considère-t-il plus ? Les bénéficiaires passés devront-ils restituer leurs gains ?

- Quelle responsabilité de l’État dans la distribution de dollars aux changeurs en avril 2020, sur ordre du gouvernement Diab, au taux de 1 500 L.L., ou dans les subventions d’importations qui ont enrichi certains réseaux ? Ces fonds n’étaient-ils pas ceux des déposants ? Y a-t-il eu enquête ?

- Qui des achats immobiliers réalisés en 2020 pour plus de 10 milliards de dollars, réglés avec des chèques dépréciés et des liquidités d’origine douteuse ?

- Qu’en est-il des 6 milliards transférés à l’étranger dans les deux premières semaines de la contestation du 17 octobre 2019 ?

- Pourquoi aucune enquête sur les dollars en liquide acheminés vers la Syrie entre août 2019 et août 2023, avant la prise de fonction par intérim de Wassim Mansouri à la tête de la BDL ?

- D’où viendront les 8,76 milliards que l’État doit apporter, alors qu’il cherche toujours à obtenir un prêt de 3 milliards du FMI ?

La liste des questions est longue.

Les conditions du FMI et la volonté politique

Un contentieux subsiste sur une dette de 16,5 milliards de dollars que l’État devrait à la BDL depuis avril 2023, liée aux écarts de change accumulés depuis la fin des années 1990 dans un compte spécial. Ne pas reconnaître cette dette compromettrait le plan de redressement de la BDL. Mais le FMI refuse d’alourdir davantage l’endettement de l’État au-delà des euro-obligations, afin de préserver une solvabilité minimale garantissant le remboursement de ses propres prêts.

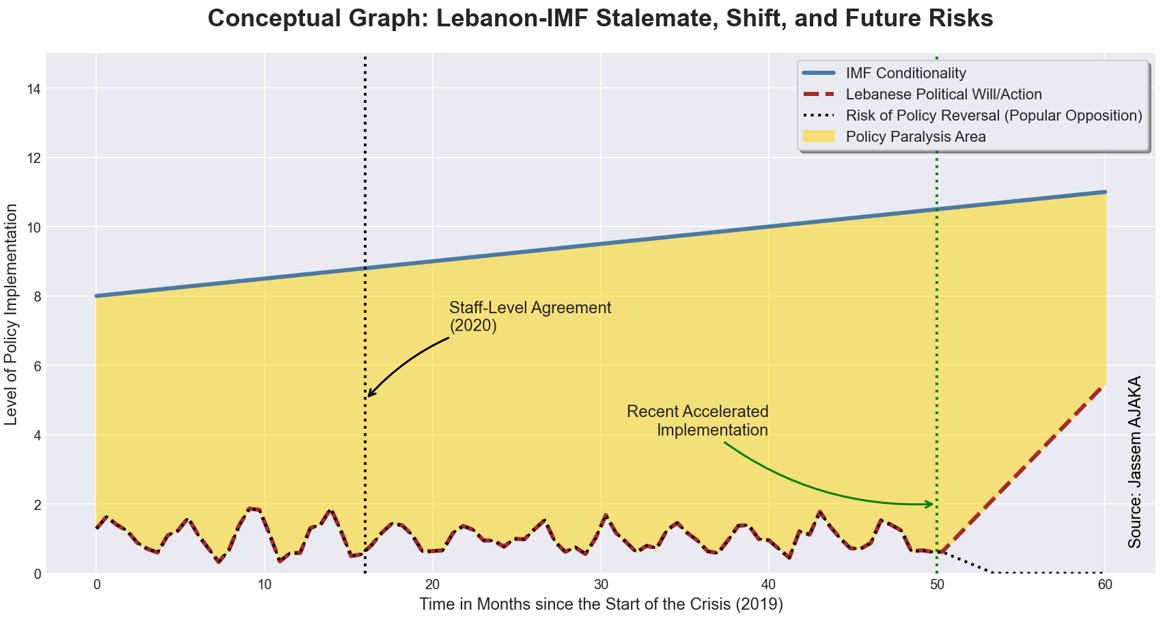

Figure 2 : Blocage, évolution et risques futurs entre le Liban et le FMI (Source : Nos estimations)

Figure 2 : Blocage, évolution et risques futurs entre le Liban et le FMI (Source : Nos estimations)

Le gouvernement a accéléré ses efforts pour satisfaire les exigences du FMI. Même si le projet de loi est adopté, il lui restera beaucoup à faire avant qu’un programme ne soit signé (voir graphique 2). Le FMI réclame notamment :

- une stratégie crédible et globale de restructuration bancaire et de reconnaissance des pertes ;

- une loi de résolution bancaire offrant un cadre juridique à cette restructuration ;

- une réforme du secret bancaire ;

- l’unification des multiples taux de change ;

- une stratégie budgétaire à moyen terme pour rétablir la soutenabilité de la dette.

Si la classe politique semble décidée à se conformer aux demandes du FMI, un facteur reste imprévisible : la réaction populaire. À l’approche des législatives — si elles ont lieu — les Libanais pourraient encore « renverser la table » face à un système qu’ils jugent discrédité.

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique