Le pétrole est sans doute la marchandise stratégique par excellence à l’échelle mondiale, jouant un rôle clé dans la production, le conditionnement, le transport et la consommation de plus de 90 % des biens et services qui nous entourent. C’est pourquoi les pays producteurs de pétrole occupent une position stratégique dans les affaires internationales, attirant une attention soutenue sur leur stabilité et leur sécurité. Le commerce pétrolier figure parmi les plus importants au monde en termes de volume et de valeur, et les marchés internationaux suivent de près les cours du brut en raison de leurs implications économiques et sociales majeures.

Actuellement, le brut américain (West Texas Intermediate) s’échange à un prix moyen d’environ 63 $ le baril, contre plus de 70 $ au début du mois. Les fluctuations des prix résultent d’un enchevêtrement complexe de facteurs géopolitiques et économiques, générant des dynamiques susceptibles de provoquer de fortes variations — parfois suffisamment marquées pour menacer la croissance économique mondiale.

La géopolitique sur le marché pétrolier

Il est largement admis que la géopolitique constitue le principal moteur des variations à court terme des prix du pétrole. Parmi les facteurs actuels les plus influents :

- La guerre Russie–Ukraine – Le conflit à grande échelle déclenché en 2022 a entraîné de fortes secousses sur les marchés mondiaux du pétrole, alimentées par les craintes concernant l’offre russe. Face à la baisse de disponibilité, des pays comme l’Inde et la Chine ont acheté du brut russe à prix réduit, malgré les embargos occidentaux et plus de 12 000 sanctions américaines contre Moscou. Cela a créé un marché parallèle perturbant la stabilité des prix officiels.

- Les décisions de l’OPEP+ – La coalition formée par les pays de l’OPEP et la Russie exerce une influence déterminante sur les cours en ajustant l’offre. Sa dernière décision — augmenter la production de 547 000 barils par jour à partir de septembre — vise à compenser les pertes dues aux mesures américaines récentes contre les ventes de pétrole russe (notamment des droits de douane élevés imposés à l’Inde) et à stabiliser les prix.

- Les tensions au Moyen-Orient – L’instabilité régionale influence les marchés pétroliers depuis des décennies, notamment depuis l’embargo décrété par le roi Fayçal ben Abdelaziz après la guerre israélo-arabe de 1973.

- Les frictions commerciales États-Unis–Chine – En tant que deux premières économies mondiales et principaux consommateurs de pétrole, tout différend commercial entre Washington et Pékin a des répercussions considérables sur la demande. Les droits de douane imposés par l’ancien président Donald Trump sur les produits chinois ont affaibli la demande mondiale et contribué à la baisse des prix.

Les facteurs économiques qui influencent les prix du pétrole

- La croissance économique mondiale – Elle détermine en grande partie les prix du pétrole : une croissance soutenue stimule la demande, tandis qu’un ralentissement ou un risque de récession la freine, entraînant une baisse des cours.

- L’inflation et la politique monétaire – L’inflation incite les banques centrales à relever leurs taux d’intérêt, ce qui freine l’investissement, ralentit la croissance et réduit la demande pétrolière. Le dollar joue ici un rôle central, le pétrole étant coté en devise américaine : un dollar fort renchérit le brut pour les pays dont la monnaie est faible, réduisant davantage la demande.

- La transition vers les énergies renouvelables – Bien qu’elles progressent dans le monde, elles ne couvrent pas encore l’ensemble des besoins énergétiques. Le pétrole demeure la principale source, en particulier pour le transport et l’industrie. Le développement accru des énergies renouvelables devrait, à terme, réduire la demande et donc les prix.

Perspectives pour les prix du pétrole

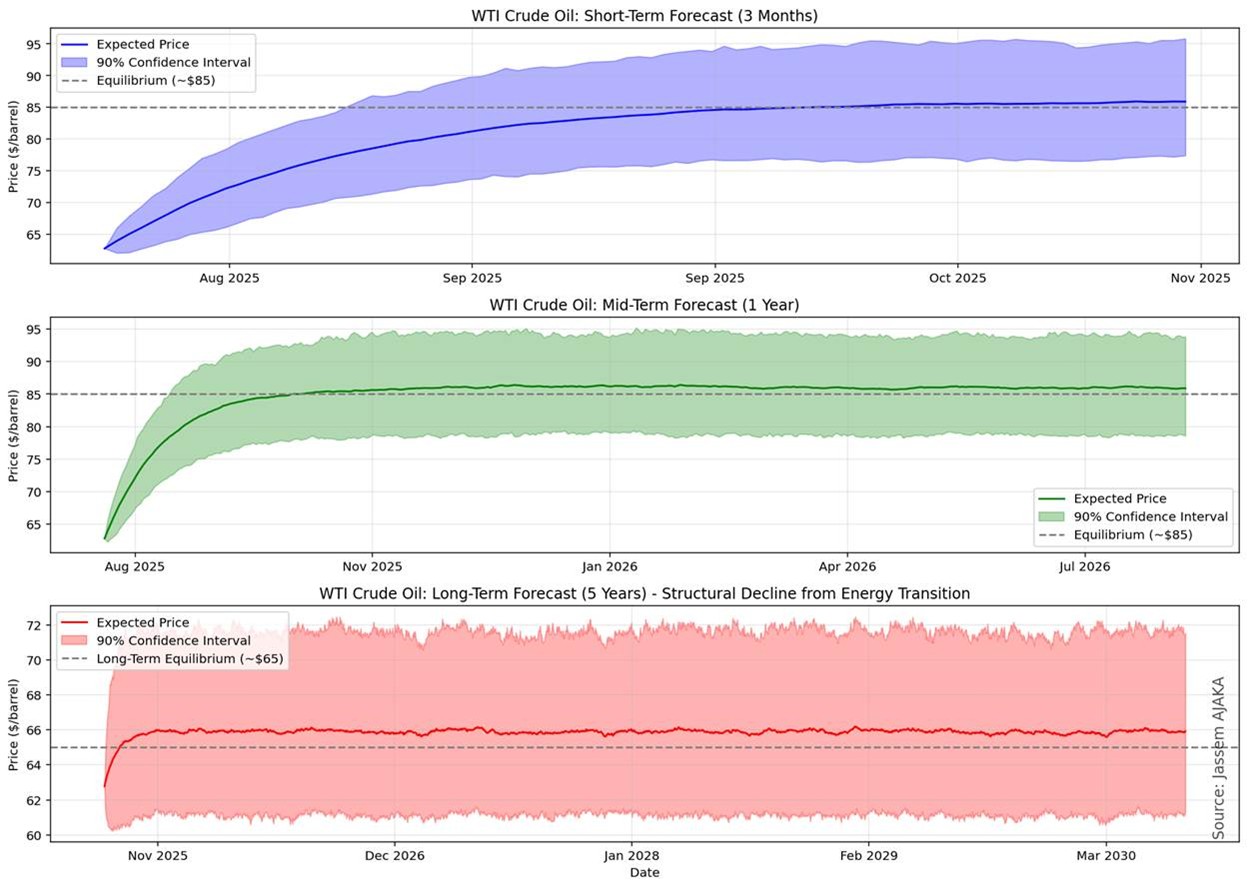

Les prévisions se répartissent en trois horizons :

- Court terme (3 à 6 mois) – La volatilité devrait rester élevée en raison des tensions géopolitiques et de l’incertitude économique. Les simulations statistiques anticipent un prix du brut américain compris entre 60 $ et 75 $ le baril.

- Moyen terme (6 à 12 mois) – Les prix dépendront de la stratégie de l’OPEP+ et de la résolution des crises géopolitiques. En cas d’apaisement, ils pourraient baisser entre 55 $ et 70 $ le baril.

- Long terme – Un recul durable des prix est attendu avec la montée en puissance des énergies renouvelables. Sans chocs géopolitiques majeurs, ils pourraient se stabiliser entre 50 $ et 60 $ le baril dans les années à venir.

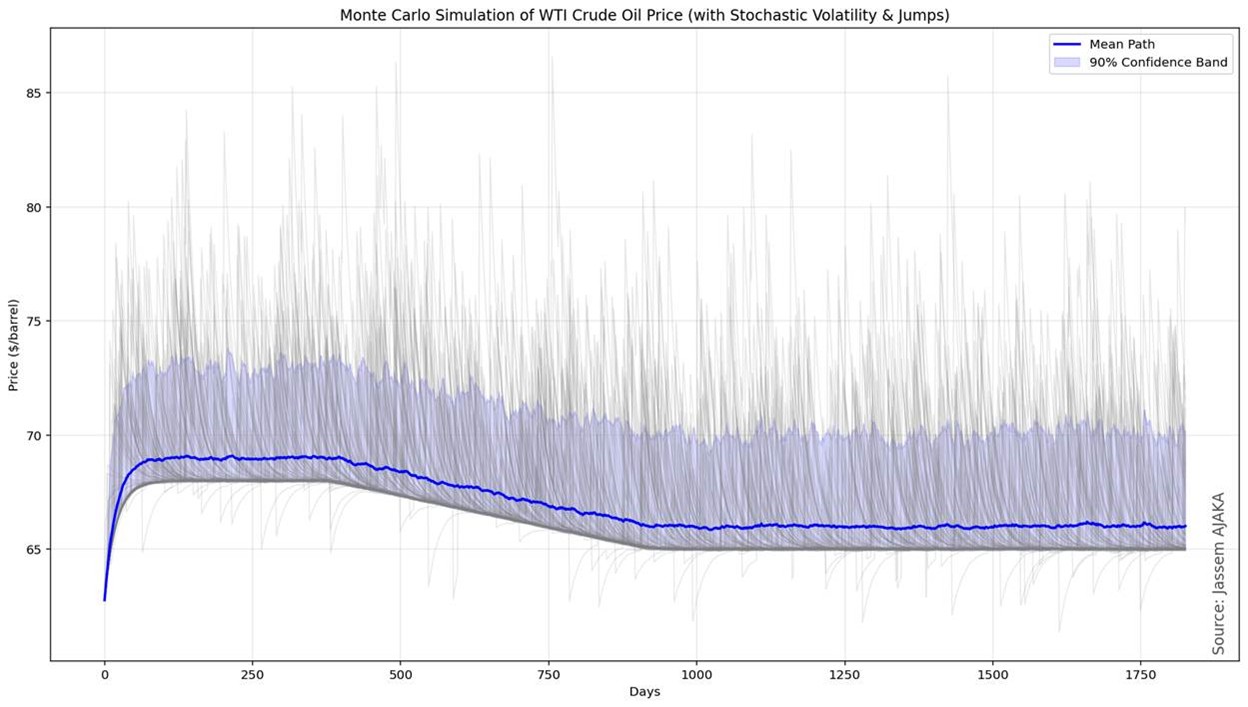

Les figures 1 et 2 illustrent ces prévisions : la première s’appuie sur un modèle à volatilité constante, la seconde sur un modèle plus avancé combinant volatilité stochastique et chocs géopolitiques — avec des résultats cohérents.

Figure 1 : Pétrole brut WTI – Prévisions à court, moyen et long terme utilisant une volatilité constante (Source : Nos calculs)

Figure 1 : Pétrole brut WTI – Prévisions à court, moyen et long terme utilisant une volatilité constante (Source : Nos calculs)

Figure 2 : Prévisions du pétrole brut WTI utilisant une volatilité stochastique et des chocs géopolitiques (Source : Nos calculs)

Figure 2 : Prévisions du pétrole brut WTI utilisant une volatilité stochastique et des chocs géopolitiques (Source : Nos calculs)

Conséquences pour le Liban

En tant qu’importateur de pétrole, le Liban subit de multiples effets négatifs d’une hausse des prix mondiaux :

- Hausse de l’inflation – Le renchérissement du pétrole accroît les coûts de production, de conditionnement et de transport. Dans un marché libanais très concentré et dépendant à plus de 80 % des importations, cela réduit directement le pouvoir d’achat et aggrave la pauvreté.

- Coûts de l’électricité – Des prix plus élevés augmentent les dépenses d’exploitation d’Électricité du Liban. Cela pourrait entraîner soit une baisse de la fourniture, soit une hausse des subventions publiques, creusant le déficit budgétaire.

- Déficit commercial – Une facture énergétique plus lourde alourdit le déficit commercial et épuise les réserves en devises étrangères.

- Transferts de fonds depuis le Golfe – Une hausse des prix du pétrole tend à accroître les envois de fonds des expatriés libanais dans les pays du Golfe, et l’inverse est également vrai.

La nécessité de réformes

Atténuer l’impact d’une hausse des prix du pétrole passe par des réformes politiques et économiques structurelles — que le gouvernement du Premier ministre Nawaf Salam a commencé à engager. À quelques mois de la fin de son mandat (sauf report des élections législatives), une question demeure : ce gouvernement pourra-t-il mener à bien ces réformes et attirer les investissements étrangers, en particulier ceux du Golfe ?

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique