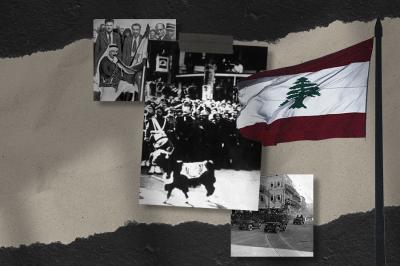

Aujourd’hui, samedi 22 novembre 2025, nous célébrons le 82ᵉ anniversaire de l’indépendance du Liban — mais sans aucune manifestation festive, et notamment sans le traditionnel défilé militaire du centre-ville, habituellement placé sous le regard des dirigeants de l’État.

Cette indépendance — obtenue en 1943, perdue, puis retrouvée en 2005 avec le retrait du dernier soldat étranger — semble aujourd’hui exiger une troisième bataille pour être reprise, au vu de notre réalité actuelle : pression israélienne renouvelée et tutelle internationale-régionale. L’auteur remarque avec sarcasme qu’au temps du Mandat français, le Liban n’avait affaire qu’à un seul haut-commissaire, alors qu’aujourd’hui il fait face à une multitude d’acteurs étrangers influents.

Notre échec ne réside pas seulement dans le fait que, depuis 1926, nous avons accepté un système politique hybride — laïc et civil dans sa Constitution (à l’exception de l’article 95, qui impose temporairement une répartition confessionnelle des postes), mais sectaire dans la pratique. Nous en subissons encore les conséquences aujourd’hui, et notre souffrance ne fera que s’aggraver tant que l’identité confessionnelle continuera de trancher, même au sein d’une même communauté.

Notre faute ne se limite pas non plus à avoir accepté — sous la pression — un amendement constitutionnel censé conduire à une « Deuxième République », un accord adopté uniquement pour mettre fin au bain de sang. Il portait en lui les germes de son propre effondrement : il a renforcé le confessionnalisme et poussé la politique vers des discours identitaires toxiques ; il était rempli de contradictions et de zones grises qui le rendaient incapable de gouverner ; et finalement, il a transformé le Liban en un « gâteau » partagé entre puissances régionales et internationales. Les politiciens locaux n’en ont reçu que les miettes, satisfaits de courir après des postes, des accords ou un parrainage extérieur, tandis que le peuple héritait de la corruption, de l’émigration, de la pauvreté, du chômage, de milliards de dettes impossibles à rembourser, et de la perte de l’argent des déposants après ce que l’on a appelé la « Révolution du 17 octobre ».

Mais notre plus grand échec est que, après la libération du Liban des armées étrangères et le recouvrement de sa souveraineté et de son indépendance, presque aucun groupe politique n’a procédé à une révision critique de son comportement durant la guerre (1975–1990) ni durant la soi-disant « paix civile », qui fut en réalité une continuation déguisée de la guerre (1990–2005). Ils se sont accrochés à leurs récits comme à des vérités sacrées, s’y sont retranchés et sont restés prisonniers de leurs propres cocons, au risque d’y suffoquer.

Qu’est-ce que le Liban ? Un pays ? Un hôtel ? Un champ de règlements de comptes ? Une station de transit ? Un refuge ?

Est-ce un État indépendant, écarté des projets régionaux de partition, d’annexion ou de réinstallation ? Ou seulement une partie d’un ensemble plus vaste ? Ou encore quelque chose de considéré comme superflu ?

Quelle est son identité ? Purement libanaise ? Arabe ? Et quel type d’arabité, lorsque sa dernière expression a pris la forme de Daech ?

Qui est son ennemi ? Qui est son allié ? Où résident ses véritables intérêts — dans telle alliance ou telle hostilité ?

Quelle est la fonction du Liban ? Un État souverain ? Des tribus rivales alignées sur divers axes étrangers, régionaux, religieux ou sociaux ? Des communautés confessionnelles contraintes de cohabiter dans un même espace et prêtes à être exploitées ? Ou un modèle pionnier de coexistence entre groupes divers — capable de former une nation plutôt qu’un simple pays ? Doit-il adopter la neutralité ou s’impliquer dans des conflits qui ne le concernent pas ?

Quel est son avenir ? Continuer la lutte incessante pour le pouvoir entre les mêmes familles qui dominent le Parlement depuis des décennies, aux côtés de partis anciens ou nouveaux ? Ou élaborer une loi électorale qui reflète les aspirations des Libanais, les traite équitablement et rétablit l’équilibre ?

Le Liban doit-il continuer à mendier l’aide — « de la générosité de Dieu, ô bienfaiteurs » — ou enfin prendre l’initiative et investir dans ses richesses intellectuelles, naturelles et touristiques, renforçant ainsi son indépendance, sa liberté de décision et offrant à son peuple sécurité et prospérité ?

Ce sont là des questions fondamentales, parmi tant d’autres. Mais qui y a déjà répondu ? Et qui peut unifier ces réponses en revisitant ses doctrines politiques et idéologiques, afin que nous affrontions l’avenir en lisant dans un même livre, sans interprétations contradictoires ?

L’occasion n’est pas perdue. Le monde change, et un règlement régional se prépare. Allons-nous continuer à perdre notre temps dans des débats futiles — « comme discuter du sexe des anges » — jusqu’à disparaître de la carte des nations ? Ou chaque parti entreprendra-t-il une autocritique, en tirera les leçons, définira sa vision, puis participera à un dialogue sincère pour former un véritable pacte libano-libanais, fondement d’un État digne de son nom ?

Ne devenons pas, comme Nietzsche nous en avertissait, prisonniers de croyances rigides qui bloquent la vérité et sont plus dangereuses que les mensonges — à moins de croire encore que « le mensonge est l’assaisonnement de la virilité », ironie amère.

Dix mois se sont écoulés depuis le début de la nouvelle ère politique. Personne n’a appliqué quoi que ce soit de ce qui précède. Beaucoup de paroles, encore plus de promesses — presque aucune action.

Une guerre s’est terminée par un accord de cessez-le-feu, mais le conflit lui-même n’est pas terminé. Le Liban subit des conditions humiliantes, et son destin oscille entre une guerre destructrice et une autre — accompagnée de menaces, de peur et du bâton sans la carotte.

Le but de tout cela est de freiner l’intervention iranienne au Liban, surtout après les coups sévères portés à Téhéran, à son allié Damas, et au « Hezbollah ».

Pourtant, parmi les nouveaux « hauts-commissaires » — ceux qui surveillent le destin du Liban — il n’y a pas un seul Iranien. Ce sont des envoyés présidentiels américains, des sénateurs, des représentants et des analystes, appuyés, dans une moindre mesure, par d’autres nationalités, notamment arabes.

Les autorités libanaises, face à tout cela, sont impuissantes — implorant l’ouverture de négociations avec Israël, tandis qu’Israël ne répond pas.

Même l’armée libanaise — considérée comme le dernier pilier de l’unité nationale et de la stabilité — est « récompensée » en punissant son commandant : les États-Unis lui interdisent l’entrée, l’accusant de retarder l’application de politiques de contrôle des armes et de ne pas répondre aux exigences extérieures, alimentées par des rapports contre lui au Liban et à l’étranger.

Aujourd’hui, c’est la fête de l’indépendance du Liban ? Dans quel état reviens-tu, ô jour J ? De quelle indépendance parlons-nous ?

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique