Le Liban a longtemps été connu pour l’abondance de ses ressources en eau, ses sommets enneigés, son climat tempéré et ses quatre saisons distinctes. Pourtant, la sécheresse prolongée qui frappe le pays depuis l’automne 2024 a complètement bouleversé cette image, transformant ce qui n’était autrefois qu’un épisode climatique en une force destructrice qui mine l’activité économique — avec des répercussions catastrophiques sur la santé publique et sur la gouvernance, déjà fragile au Liban.

Il semble que le climat libanais ait décidé d’ajouter de la tension à une atmosphère nationale déjà surchauffée par les récents développements militaires et politiques. À l’approche de la fin de l’année, les températures restent supérieures de cinq à sept degrés à leurs moyennes saisonnières, accompagnées de vagues de chaleur persistantes et d’une absence totale de précipitations. Les conséquences sont catastrophiques — sur les plans économique, agricole et sanitaire.

Impact agricole

Plus de 60 % de la consommation d’eau au Liban est destinée à l’agriculture. En l’absence de précipitations, ce secteur fait face à un effondrement rapide. Pilier essentiel de la sécurité alimentaire, il subit de lourdes pertes à mesure que les sources d’eau s’assèchent. Les données indiquent que les régions agricoles — notamment la plaine de la Békaa — ont enregistré une baisse des précipitations comprise entre 45 et 50 % sur un an. Cette situation a entraîné un déficit dans la recharge des nappes phréatiques et le tarissement de nombreux fleuves, comme on peut l’observer dans le lac Qaraoun, dont le niveau d’eau a chuté de manière spectaculaire.

L’impact de l’an dernier a été sévère : les surfaces cultivées en pomme de terre ont reculé d’environ 20 %, tandis que la production a chuté de 35 %, en raison de la hausse du coût de l’eau d’irrigation — poussant de nombreux agriculteurs à abandonner leurs terres. Les cultures d’agrumes et de fruits ont également subi des pertes estimées à environ 20 % à cause du manque d’eau. Les importations de blé ont augmenté de 4 % en 2024 pour atteindre 600 000 tonnes et devraient grimper à 670 000 tonnes cette année — accentuant encore la dépendance du Liban vis-à-vis du blé importé, qui représente déjà plus de 90 % de la consommation locale.

De plus, face à la pénurie d’eau d’irrigation, certains agriculteurs ont eu recours à des mesures désespérées, utilisant les eaux usées pour arroser leurs cultures. Cette pratique représente une grave menace pour la santé publique et compromet la réputation du Liban pour les décennies à venir, avec des conséquences lourdes sur les exportations, l’économie et l’emploi.

Impact économique

L’une des conséquences les plus importantes de la sécheresse au Liban est qu’elle a mis à nu la fragilité des infrastructures délabrées du pays. De nombreuses centrales hydroélectriques situées le long du fleuve Litani ont cessé de fonctionner ou réduit drastiquement leur production en raison de la baisse du niveau d’eau du lac Qaraoun, aggravant encore la crise de l’électricité qui perdure depuis des décennies. Cela laisse deux options : accroître la dépendance aux générateurs privés ou se tourner vers l’énergie solaire pour ceux qui en ont les moyens.

Inévitablement, cette situation entraînera une hausse des prix et alourdira davantage le fardeau des citoyens — directement et indirectement. Les rapports indiquent que 40 à 50 % de l’eau destinée à la consommation se perd avant d’atteindre les utilisateurs finaux, en raison des fuites dans un réseau de distribution mal entretenu. La corruption a aggravé la crise : dans certaines régions, l’eau est volontairement coupée pour être revendue par camions-citernes à des prix dépassant les 100 dollars américains par chargement — écrasant encore plus le pouvoir d’achat d’une population déjà laminée par l’effondrement économique.

Avec la baisse de la production agricole locale, le Liban devra importer davantage de denrées alimentaires essentielles, creusant le déficit commercial et augmentant la demande en devises étrangères. La rareté de l’eau entraînera également la perte de milliers d’emplois dans les zones rurales, provoquant une hausse de l’émigration vers l’étranger et un exode intérieur vers les villes, ce qui fera grimper les loyers.

Impact sanitaire

Il ne fait aucun doute que les conséquences sanitaires de la pénurie d’eau sont les plus dangereuses. La santé de la population libanaise est menacée par le manque d’approvisionnement et l’absence d’eau propre, qui pourraient entraîner la propagation d’épidémies hydriques. La manifestation la plus frappante de cette crise est que plus de 80 % des eaux usées du pays sont déversées dans les rivières et la mer. À mesure que le niveau des fleuves baisse, la concentration de polluants augmente, accroissant le risque de contamination humaine.

En outre, la réduction du soutien financier aux stations de traitement de l’eau potable a entraîné une pénurie de produits de stérilisation, rendant l’eau distribuée par les canalisations vulnérable à la contamination et augmentant le risque d’épidémies. Une autre conséquence du manque d’eau est la détérioration de l’hygiène personnelle. L’accès limité à l’eau pousse les gens à modifier leurs habitudes — se douchant moins souvent et nettoyant plus rarement les espaces publics et privés — ce qui favorise la propagation des maladies.

Le temps sec et l’absence de pluie, qui nettoient habituellement l’air et limitaient la poussière chargée de germes, encouragent davantage la propagation des infections, entraînant une augmentation des maladies respiratoires telles que l’asthme, notamment chez les populations vulnérables.

Sommes-nous face à une crise existentielle ?

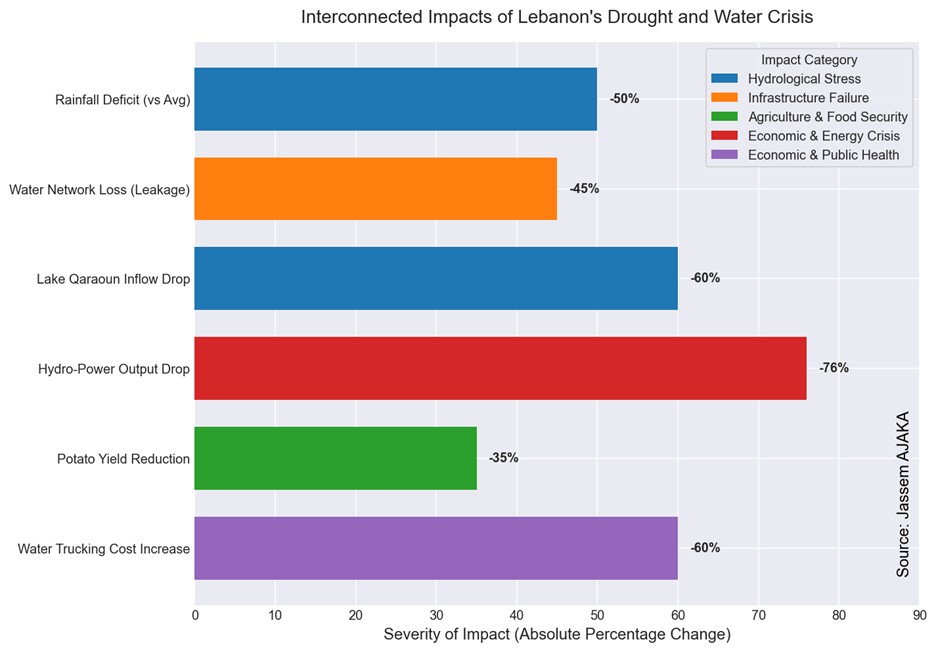

De tout ce qui précède, il ressort clairement que la sécheresse au Liban est devenue un défi environnemental, économique et sanitaire nécessitant une action gouvernementale urgente. En l’absence de mesures rapides, la crise — déjà grave (voir graphique 1) — pourrait bientôt dépasser la capacité de l’État à la maîtriser ou à y répondre, atteignant le niveau d’une menace existentielle à triple dimension.

Parmi les mesures proposées par les organisations internationales pour réformer la gestion des ressources en eau figurent l’investissement dans des infrastructures résilientes capables de s’adapter aux changements climatiques, ainsi que l’adoption d’une approche agricole durable et alternative, ce secteur représentant plus de 60 % de la consommation totale d’eau. Concrètement, le Liban est parvenu à un point où il ne peut plus compter sur des « solutions de fortune ». Le pays doit adopter — et appliquer — une vision stratégique pour le secteur de l’eau, en la plaçant au cœur des priorités gouvernementales.

Graphique 1 : Les impacts interconnectés de la sécheresse et de la crise de l’eau au Liban (Source : nos calculs)

Graphique 1 : Les impacts interconnectés de la sécheresse et de la crise de l’eau au Liban (Source : nos calculs)

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique