كان لبنان موصوفاً بغناه بالموارد المائية وقممه البيضاء وطبيعته المُعتدلة وفصوله الأربعة، إلا أن الجفاف المتواصل الذي يعصف به منذ خريف عام 2024 غيّر المعادلة لتصبح هذه الظاهرة ليس مجرد تجربة مناخية، بل عامل مُدمّر للنشاط الاقتصادي، تداعياته كارثية على المجال الصحي وحتى على الحوكمة في لبنان المتعثرة أصلاً.

من الظاهر أن الطقس في لبنان قرّر المساهمة في تسخين الأجواء اللبنانية الساخنة أصلاً بفعل التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة. فعلى الرغم من أننا اقتربنا من نهاية العام، لا تزال درجات الحرارة تفوق مُعدّلاتها السنوية بأكثر من 5 إلى 7 درجات مع موجات حرّ وغياب الأمطار. تداعيات هذا الأمر كارثية سواء على الصعيد الاقتصادي أو الزراعي أو الصحّي.

على الصعيد الزراعي

أكثر من 60% من استهلاك المياه في لبنان يذهب إلى القطاع الزراعي وبالتالي ومع غياب المتساقطات، يواجه هذا القطاع انهياراً متسارعاً. فهذا القطاع الذي لا يزال يُعتبر عنصراً جوهرياً في توفير الأمن الغذائي، يتكبّد خسائر كبيرة نتيجة تراجع مصادر المياه. وبحسب المُعطيات، سجّلت المناطق الزراعية ولا سيما سهل البقاع انخفاضاً في معدلات المتساقطات بنسبة تتراوح بين 45 و50 بالمئة على أساس سنوي. هذا الأمر أدّى إلى عجز في تعبئة المياه الجوفية وتسبب في جفاف العديد من الأنهر كما يُمكن ملاحظته في بحيرة القرعون التي تراجعت مستويات المياه فيها بشكل كبير.

التداعيات العام الماضي كانت كبيرة وتمثّلت في تراجع مساحات الأراضي المزروعة بالبطاطا بنحو 20% وتراجع الإنتاج بنسبة 35% وذلك بحكم زيادة كلفة مياه الريّ، ما دفع المزارعين إلى التخلّي عن زراعة أراضيهم. أيضاً وعلى صعيد الحمضيات والفواكه، تُشير التقديرات إلى خسائر بنحو 20% بسبب نقص المياه. ومن جهة القمح، نرى أن الاستيراد في العام 2024 ارتفع بنسبة 4% ليبلغ 600 ألف طن، ومن المتوقّع أن يرتفع إلى 670 ألف طن هذا العام. وهو ما سيزيد من اعتماد لبنان على القمح المستورد الذي يفوق الـ 90% من الاستهلاك المحلي!

أضف إلى ذلك ونتيجة نقص مياه الريّ، قام بعض المزارعين بمحاولة يائسة للصمود بإستخدام مياه الصرف الصحي لري الزرع وهو ما يُشكّل تهديداً كبيراً للصحة العامة ويُعرضّ سمعة لبنان لمخاطر كبيرة قد تمتد على عقود مع ما لذلك من تداعيات على الصادرات وبالتالي على الاقتصاد والبطالة.

على الصعيد الإقتصادي

من أهم تداعيات الجفاف الذي يعصف بلبنان أنه كشف هشاشة البنية التحتية المتهالكة. فالعديد من محطات الطاقة الكهرومائية المرتبطة بنهر الليطاني توقّفت عن العمل أو تراجع إنتاجها نتيجة تراجع مستوى المياه في بحيرة القرعون، وهو ما يزيد من تفاقم أزمة الكهرباء القائمة منذ عقود. وهذا الأمر سيؤدّي إلى أمرين: الأول زيادة الإعتماد على المولدات الخاصة، أو الذهاب نحو الطاقة الشمسية لمن يمتلك القدرة المادية.

هذا الواقع سيزيد حكماً من الأسعار ويُثقل كاهل المواطن من خلال قنوات مباشرة وغير مباشرة:

أولاً – تُشير التقارير إلى أن ما بين أربعين إلى خمسين بالمئة من المياه المُخصّصة للاستهلاك تُهدر قبل وصولها إلى المستهلك النهائي وذلك نتيجة التسربات في شبكة المياه التي تغيب عنها الصيانة. حتى أن الفساد وصل إلى مستويات يتمّ معها قطع المياه عبر الشبكة لبيع المياه بالصهاريج بحيث تصل الكلفة في بعض المناطق إلى أكثر من 100 دولار أميركي للصهريج الواحد! وهو ما يؤدّي إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن المضروبة أصلاً بفعل الأزمة الاقتصادية.

ثانياً – بحكم ضرب الإنتاج الزراعي المحلّي سيزيد الاستيراد الخارجي للمواد الغذائية الأساسية وهو ما سيزيد من عجز الميزان التجاري ومن الحاجة إلى العملة الصعبة. أضف إلى ذلك أن فقدان المياه سيؤدّي إلى فقدان آلاف الوظائف في هذا القطاع خصوصاً في المناطق الريفية حيث سنشهد زيادة الهجرة إلى الخارج أو حركة نزوح متزايدة نحو المدن وهو ما سيدفع إلى ارتفاع الإيجارات السكنية.

على الصعيد الصحّي

لا يُخفى على أحد أن التداعيات الصحية لنقص المياه هي الأخطر في هذا الوضع إذ إن صحّة الشعب اللبناني مُهدّدة بنقص الإمدادات وغياب المياه النظيفة التي قد تؤدّي إلى تفشّي أوبئة منقولة بالمياه. ولعل التجسيد الفعلي لهذه الظاهرة هو تصريف أكثر من 80% من مياه الصرف الصحيّ في الأنهر والبحر. وبالتالي مع انخفاض مستوى المياه في هذه الأنهر، سنشهدّ تركيزاً أكبر للمياه الملوّثة وهو ما يزيد من فرص انتقالها للبشر. أضف إلى ذلك، يؤدّي نقص الدعم المالي لمحطات معالجة مياه الشرب إلى نقص في مواد التعقيم ما يجعل من المياه الموزّعة عبر الأنابيب عرضة للتلوّث وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالأوبئة.

ومن تداعيات نقص المياه، تدهور النظافة الفردية للشخص حيث يؤدّي هذا النقص إلى تغيير جذري في السلوك الفردي من ناحية الاستحمام وتنظيف الأماكن الخاصة والعامّة (مدارس...) وهو ما سيؤدّي إلى زيادة في نقل الأوبئة. هذه الأخيرة يُحفّزها الطقس الجاف ونقص الأمطار التي تُنقّي الجوّ وتحدّ من الغبار المُلوثّ بالجراثيم، وهو ما سيُترجم بزيادة في مشاكل الجهاز التنفسي (الربو...) خصوصاً لدى الفئات الضعيفة.

هل نحن أمام أزمة وجودية؟

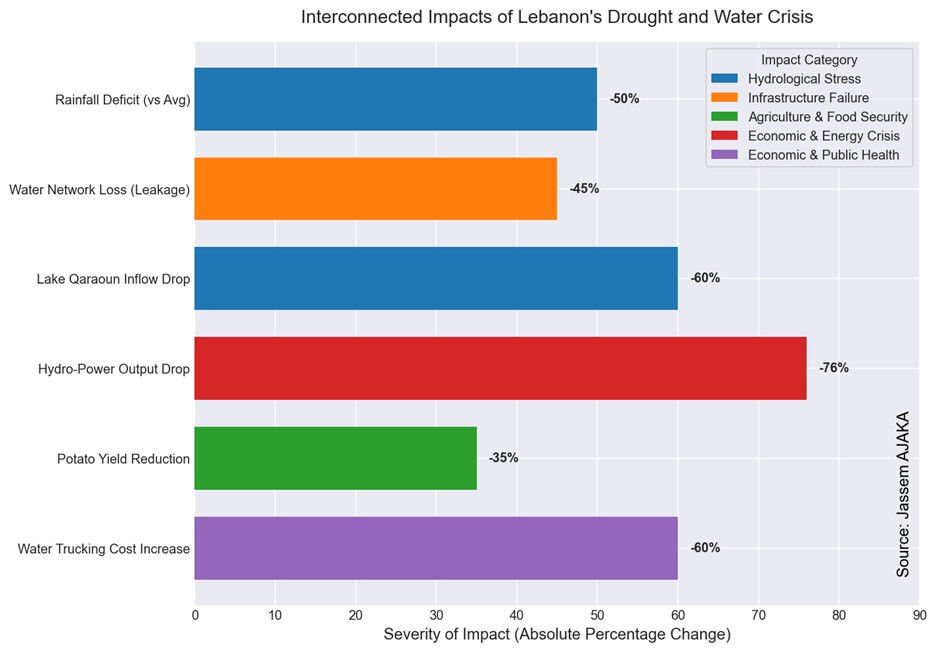

مما تقدّم نستنتج أن أزمة الجفاف في لبنان أصبحت تُشكّل تحدياً بيئياً واقتصادياً وصحياً يتطلّب إجراءات حكومية سريعة. وفي غياب هذه الإجراءات السريعة، من المُتوقّع أن تتفاقم الأزمة (أنظر إلى الرسم البياني رقم 1) قد تتخطّى قدرة الدولة لاحقاً، إذا ما تفاقمت أزمة الجفاف وطال أمدها، على السيطرة والاستجابة لها وقد تصل إلى مستوى تهديد وجودي بأبعاد ثلاثية.

من بين الإجراءات التي تقترحها المنظّمات الدولية لإصلاح إدارة الموارد المائية، يُمكن ذكر الاستثمار في البنى التحتية لجعلها مرنة وقادرة على التكيّف مع التغيّرات المناخية، واعتماد منهجية مُختلفة ومستدامة في القطاع الزراعي الذي يستهلك أكثر من 60% من إجمالي استهلاك المياه. عملياً وصل لبنان إلى مرحلة يُمكن فيها القول إنه لم يعد يتحمّل "الحلول الترقيعية" ويجب وضع (وتنفيذ) رؤية إستراتيجية لقطاع المياه تكون في صلب أولويات الحكومات.

رسم 1: التأثيرات المترابطة للجفاف وأزمة المياه في لبنان (مصدر: حساباتنا)

رسم 1: التأثيرات المترابطة للجفاف وأزمة المياه في لبنان (مصدر: حساباتنا)

يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

سياسة

سياسة