Depuis des décennies, le poids régional du « Hezbollah » reposait sur sa présence militaire et sécuritaire plutôt que sur ses manœuvres politiques ou son soutien populaire — en particulier après 2011 et le déclenchement des manifestations à Bahreïn. À l’époque, Manama accusa le mouvement d’attiser les troubles et de fournir des entraînements, tandis que le « Hezbollah » dénonçait la répression gouvernementale contre l’opposition. Les relations se dégradèrent rapidement, Bahreïn rappelant son ambassadeur de Beyrouth. Peu après, des rapports évoquèrent l’implication du mouvement dans la formation d’opposants au Koweït, ce qui amena le Conseil de coopération du Golfe à l’accuser de menacer la sécurité de la région. À partir de là, les tensions s’accentuèrent : une rhétorique virulente contre les États du Golfe — en premier lieu l’Arabie saoudite — se doubla de pratiques qui entraînèrent des sanctions contre des individus et associations soupçonnés de liens avec le parti.

De la sympathie populaire à l’isolement régional

L’activité politique du « Hezbollah » n’a jamais été prise au sérieux par les autorités régionales, qui la considéraient avec méfiance en raison de ses liens organiques avec l’Iran. La sympathie populaire, en revanche, atteignit son apogée après la guerre de juillet 2006, lorsque le secrétaire général Hassan Nasrallah fut porté dans l’imaginaire arabe au rang de figure comparable à Jamal Abdel Nasser. Mais cette image se brisa après les événements du 7 mai 2008, lorsque le mouvement retourna ses armes à l’intérieur du Liban, puis s’effondra davantage encore lorsqu’il intervint en Syrie pour combattre aux côtés du régime de Bachar al-Assad contre l’opposition.

Depuis lors, l’influence régionale du « Hezbollah » s’est définie directement par son implication militaire en Syrie, en Irak et au Yémen, ainsi que par des activités sécuritaires dans plusieurs pays — souvent accompagnées d’accusations de déstabilisation sociale. Ce rôle s’appuyait sur l’essor de l’« axe de la résistance », son arsenal et son expertise sur les champs de bataille. Certains États, contraints par les circonstances, durent composer avec lui — non seulement des acteurs régionaux comme le Qatar, mais aussi des pays européens comme la France, qui distinguait entre ses ailes politiques et militaires. L’Arabie saoudite, elle, rejeta systématiquement cette approche, préférant maintenir sa ligne de conduite : traiter exclusivement avec l’État libanais.

Un rôle en déclin

Aujourd’hui, le « Hezbollah » a en grande partie perdu les piliers qui soutenaient son rôle régional :

- Perte d’influence en Syrie, autrefois son principal terrain d’action.

- Mobilité extérieure restreinte, y compris vers l’Iran, en raison du contrôle accru des ports, aéroports et postes-frontières qu’il contournait autrefois au nom de la « résistance ».

- Ressources financières en déclin, qui facilitaient jadis son rayonnement mondial.

- Lignes d’approvisionnement militaire perturbées.

- Perte d’un grand nombre de cadres de la première génération, détenteurs d’une expérience militaire et sécuritaire précieuse.

Privé de son poids régional, le « Hezbollah » est contraint de retrouver sa « taille naturelle » sur la scène intérieure, après des années de surpuissance liées à son arsenal. Critiquer ses dirigeants, ses armes ou ses liens avec l’Iran — autrefois tabous — devient désormais de plus en plus courant.

Un substitut rhétorique : le dialogue avec Riyad

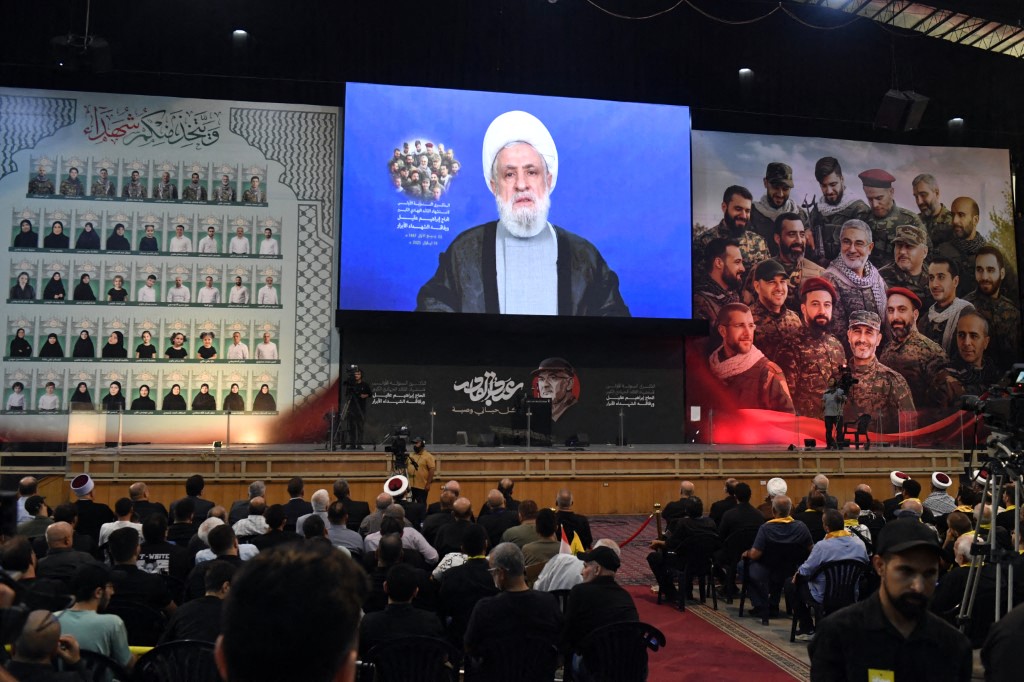

Conscient de cette nouvelle réalité, le mouvement a cherché à compenser sa perte de rôle par un substitut rhétorique. Le secrétaire général adjoint, Cheikh Naim Qassem, a ainsi présenté une « initiative » en direction de l’Arabie saoudite : une invitation à « tourner la page » à travers un dialogue destiné à apaiser les craintes, régler les différends et unir les efforts face à Israël.

En présentant cette ouverture comme un geste de force — « à partir d’une position de pouvoir et de capacité » — Qassem a voulu suggérer une parité entre le « Hezbollah » et Riyad, comme si le dialogue s’engageait entre deux acteurs régionaux de même rang. En réalité, son appel revenait à inviter l’Arabie saoudite à rejoindre la lutte armée sans fin du mouvement contre Israël.

Mais cette initiative était condamnée avant même de naître. Elle visait surtout à gagner du temps et à refléter le souhait iranien d’afficher une certaine flexibilité. Le projet échoue autant dans sa forme — émanant d’un groupe et non d’un État — que dans son fond, puisque Riyad insiste sur le fait de traiter uniquement avec l’État libanais. L’Arabie saoudite a toujours rejeté l’arsenal illégal du mouvement et sa doctrine d’hostilité perpétuelle envers Israël. Elle demeure attachée à l’initiative de Beyrouth de 2002, fondée sur « la terre contre la paix » et la solution à deux États, et n’est pas éloignée de la dynamique des accords d’Abraham.

La voie à suivre : deux États et deux solutions

Cette position a été réaffirmée lors de la conférence conjointe saoudo-française aux Nations unies, qui a produit la Déclaration de New York. Soutenue par 142 États membres, celle-ci a confirmé l’engagement de la communauté internationale en faveur de la solution à deux États. Associée à la reconnaissance croissante de l’État de Palestine, cette dynamique ouvre la voie à cette issue.

Quoi qu’en dise le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et ses rêves d’« Israël grande », la seule voie réaliste demeure la solution à deux États pour les Palestiniens — et, pour le Liban, une autre forme de « solution à deux États » : démanteler l’« État dans l’État » du « Hezbollah » afin de préserver la souveraineté de l’État libanais.

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique