Les tensions entre l’Iran et l’Occident sont de nouveau ravivées autour du programme nucléaire iranien. Après plusieurs cycles de discussions entre des responsables iraniens et des représentants de l’Union européenne, l’UE n’a pas réussi à convaincre Téhéran d’autoriser les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique à accéder aux installations nucléaires iraniennes. En réaction, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France ont adressé une lettre au Conseil de sécurité de l’ONU demandant la réactivation du mécanisme dit de « snapback », ou retour automatique des sanctions.

La clause du snapback, incluse dans l’accord nucléaire de 2015, permet aux États-Unis, à la Russie, à la Chine, à la France, à la Grande-Bretagne et à l’Allemagne (le P5+1) de réimposer rapidement des sanctions onusiennes contre l’Iran dans un délai de 30 jours si celui-ci est jugé non conforme à ses engagements. Une simple lettre adressée au Conseil de sécurité suffit à enclencher le processus, sans possibilité de veto de la part des membres permanents.

Ces sanctions, contraignantes pour l’ensemble des États membres de l’ONU, interdisent à l’Iran l’accès aux armes conventionnelles, aux technologies balistiques et nucléaires. Elles visent aussi les secteurs bancaire, pétrolier et des transports, ainsi que le gel des avoirs iraniens à l’étranger. Elles s’ajoutent aux sanctions unilatérales déjà imposées par Washington et Bruxelles. Téhéran a qualifié l’initiative européenne « d’injustifiée et d’illégale », en menaçant de ripostes.

Trois scénarios possibles

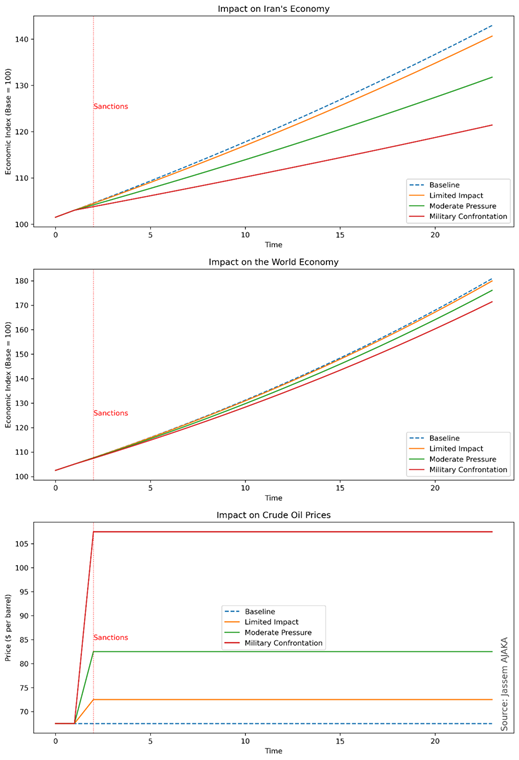

1. Impact limité

Dans un premier scénario, la réimposition des sanctions aurait surtout une valeur symbolique, avec un effet minime, notamment si des pays comme la Chine et l’Inde, grands acheteurs de brut iranien, refusent de s’y conformer. Ils pourraient continuer à importer du pétrole via la « flotte fantôme » de Téhéran. Les Européens espèrent ainsi accroître la pression sans asphyxier totalement l’économie iranienne, dans le but de ramener l’Iran à la table des négociations. L’impact mondial resterait léger, avec une hausse modeste des prix du pétrole, compensée par d’autres producteurs.

2. Conséquences modérées

Dans un deuxième scénario, davantage de pays appliqueraient une grande partie des sanctions. Cela alourdirait considérablement la pression économique sur l’Iran, en particulier sur ses exportations pétrolières, principale source de devises. L’inflation bondirait, le rial se déprécierait davantage et le déficit budgétaire s’aggraverait, entraînant des tensions sociales. À l’échelle mondiale, les prix du pétrole grimperaient plus nettement, malgré l’accroissement de la production ailleurs. Mais le risque majeur resterait d’ordre géopolitique.

3. Escalade et confrontation

Le troisième scénario, le plus périlleux, serait celui d’une réaction iranienne agressive. Téhéran pourrait suspendre sa coopération diplomatique, se retirer du Traité de non-prolifération nucléaire, accélérer l’enrichissement d’uranium, voire recourir à l’action militaire en fermant le détroit d’Ormuz ou en contrôlant davantage le trafic maritime. De telles mesures provoqueraient probablement une riposte sévère de l’Occident, avec une montée en puissance militaire américano-européenne et israélienne. Les prix du pétrole s’envoleraient, les chaînes d’approvisionnement mondiales seraient perturbées et l’Iran se retrouverait en quasi isolement économique, confronté à l’hyperinflation, aux pénuries alimentaires et à l’effondrement de sa croissance. L’économie mondiale, de son côté, subirait la flambée des coûts énergétiques, freinant la croissance des grandes puissances. Des interruptions des exportations du Golfe pourraient paradoxalement profiter à des pays sanctionnés comme la Russie ou le Venezuela si leurs exportations pétrolières retrouvaient les marchés.

Les chiffres à l’appui

Des simulations économiques (voir Graphique 1) montrent que le troisième scénario serait le plus catastrophique. La croissance mondiale pourrait reculer d’un point par rapport au taux de référence de 2,5 %, sous l’effet d’une hausse du prix du pétrole de plus de 25 dollars le baril si les exportations du Golfe via Ormuz étaient interrompues. Une telle crise pourrait déclencher un profond bouleversement géopolitique au Moyen-Orient.

Pour l’Iran, les conséquences seraient dramatiques : une chute de 20 points de croissance par rapport à son faible taux de référence de 1,5 %, aggravée par des coûts sociaux énormes et des dommages à ses infrastructures.

Figure 1 : Les répercussions sur l’économie iranienne et mondiale ainsi que sur les prix du pétrole dans le cadre des trois scénarios (Source : nos calculs).

Figure 1 : Les répercussions sur l’économie iranienne et mondiale ainsi que sur les prix du pétrole dans le cadre des trois scénarios (Source : nos calculs).

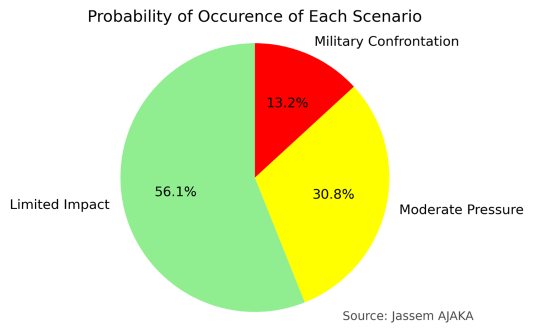

Figure 2 : Simulation de la probabilité de chacun des trois scénarios (Source : nos calculs).

Figure 2 : Simulation de la probabilité de chacun des trois scénarios (Source : nos calculs).

Quelles perspectives ?

Les projections (Graphique 2) suggèrent que le premier scénario, celui de l’impact limité, demeure le plus probable. Des milliers de simulations confirment ce résultat. Cependant, certains analystes militaires estiment qu’Israël, avec l’appui de Washington et de l’Europe, pourrait mener des frappes préventives contre l’Iran, rapprochant la réalité du troisième scénario. Les dommages économiques mondiaux pourraient néanmoins être atténués par des mesures anticipées, comme la réintégration du pétrole russe sur les marchés.

Une certitude demeure : la diplomatie dispose d’une fenêtre étroite de 30 jours où la raison pourrait l’emporter sur la force. L’issue de cette période déterminera si le monde fait face à une turbulence économique limitée ou à une crise de grande ampleur.

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique