Malgré une richesse en eau relativement importante par rapport à ses voisins moins chanceux, le Liban souffre d’une mauvaise gestion chronique de ses ressources hydriques et d’un grave manque d’efficacité dans leur distribution. Près de 85 % des eaux de surface se déversent dans la mer sans être exploitées, en raison d’un problème énorme d’infrastructures et de stockage.

Un pays riche en eau en pleine crise

Les statistiques d’avant 2019 indiquent que chaque citoyen libanais consommait entre 700 et 1 000 mètres cubes d’eau par an. Pourtant, le pays ne parvient pas à tirer parti de ses ressources naturelles en raison d’une désorganisation administrative, d’infrastructures délabrées et de l’absence de planification stratégique.

Premier échec : la gestion administrative

La réforme du secteur de l’eau au Liban doit reposer sur une approche globale et durable, intégrant les dimensions institutionnelles, techniques, financières et environnementales.

Le dysfonctionnement majeur réside dans la fragmentation de la gouvernance. Depuis l’an 2000, la gestion de l’eau est répartie entre le ministère de l’Énergie et de l’Eau et quatre établissements régionaux (Beyrouth et Mont-Liban, Liban-Nord, Liban-Sud, Bekaa). Cette dispersion des responsabilités a engendré une absence de coordination, des chevauchements administratifs et l'absence d’une stratégie nationale cohérente.

Une étape essentielle consisterait à unifier la gestion sous une seule autorité de référence, à renforcer le rôle des municipalités via des modèles de gestion décentralisée et à garantir la transparence dans la gestion des ressources humaines. Une supervision rigoureuse des contrats et des équipements importés (pompes, pièces de rechange, etc.) est indispensable.

Certaines lois, comme la loi 77/2018 encadrant les droits d’usage de l’eau, restent inappliquées. Les municipalités doivent aussi protéger les bassins hydriques en empêchant les empiètements illégaux et en faisant respecter les normes environnementales.

Deuxième échec : des infrastructures vétustes

Le réseau de distribution d’eau au Liban, tout comme le réseau électrique, est obsolète. De nombreuses canalisations datent de l’époque du mandat français. Dans certaines régions, les fuites entraînent une perte de plus de 40 % de l’eau acheminée.

Réhabiliter ce système nécessite le remplacement des conduites anciennes et l’extension du réseau dans les zones mal desservies. Malgré la construction de nouveaux barrages, leur nombre reste insuffisant. Il est urgent d’en construire d’autres et d’aménager des réservoirs d’eau souterraine, notamment dans les zones sèches.

Il faut aussi moderniser et construire des stations d’épuration, y compris des unités de dessalement de l’eau de mer à des fins industrielles, voire agricoles.

Troisième échec : manque de données et d’études

Le Liban manque d’études hydriques à jour, nécessaires à toute planification efficace. Avec une population accrue par l’afflux de réfugiés—dont la consommation d’eau dépasse le double des besoins nationaux—il devient vital de mener un recensement national des ressources en eau, en surface et souterraines, et des niveaux d’extraction.

Quatrième échec : financement, tarification et équité sociale

Le financement repose sur deux sources : externe (bailleurs internationaux comme la Banque mondiale, l’UE, les programmes de l’ONU) et interne (entretien, salaires, fonctionnement). Mais l’absence de réforme interne rend cette dépendance extérieure insoutenable.

À l’échelle locale, les prix de l’eau ont doublé en dollars, sans aucune transparence. Les factures sont payées annuellement, de manière forfaitaire, sans lien avec la consommation réelle.

L’installation de compteurs d’eau pourrait rendre la tarification plus équitable et inciter à économiser. Mais cela suppose un réseau à pression constante, supprimant le besoin de réservoirs individuels, souvent sources de fuites et de problèmes d’habitat.

Il faut lancer des campagnes de sensibilisation pour encourager le paiement des factures, renforcer le dialogue avec les citoyens et développer une culture de durabilité. Former les jeunes ingénieurs aux technologies modernes est également crucial.

Un saut technologique nécessaire

Le secteur fonctionne encore avec des technologies datant du mandat français. Une modernisation complète s’impose : détection des fuites, suivi numérique de la consommation, maintenance prédictive. L’automatisation et la facturation numérique permettraient de réduire la corruption et d’améliorer la collecte des paiements.

Un secteur aussi vital devrait être dirigé par un ingénieur de haut niveau, apolitique, guidé par la science, l’éthique et l’intérêt national.

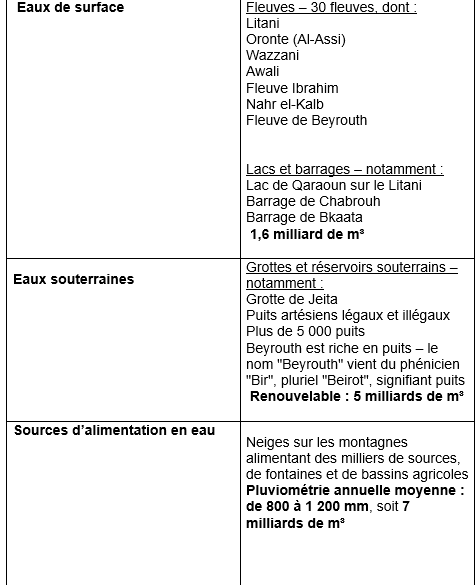

Ressources hydriques du Liban : un aperçu

Les graphiques présentent un aperçu des ressources en eau du Liban, de leur répartition et des défis majeurs du secteur.

Défis majeurs

- Manque de stockage : barrages et réservoirs insuffisants, eaux de pluie gaspillées

- Pollution domestique : infiltrations d’eaux usées dans les nappes et rivières

- Pollution industrielle : déchets chimiques déversés par les usines

- Captage illégal : forages illégaux dans les nappes phréatiques

- Demande croissante : pression démographique et afflux de réfugiés

- Changement climatique : sécheresses prolongées, précipitations irrégulières

Quelques solutions possibles

Pour répondre à cette crise, le Liban pourrait adopter des solutions immédiates à potentiel durable :

- Réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation agricole

- Dessalement de l’eau de mer sur les côtes

- Collecte des eaux de pluie dans des citernes stérilisées (foyers, écoles, usines)

- Interconnexion des réseaux d’approvisionnement entre les régions

La crise hydrique libanaise n’est pas liée à la rareté, mais à une négligence systémique. Avec de la volonté politique, une vision technique et l’implication citoyenne, cette ressource vitale pourrait redevenir un pilier de la résilience nationale.

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique