L’émissaire présidentiel américain Thomas Barrack revient au Liban pour recevoir la réponse des autorités libanaises à son plan, qui propose le désarmement du « Hezbollah » et la mise en œuvre de réformes en échange du retrait israélien des territoires libanais occupés et de l’octroi d’aides.

Aujourd’hui, le Liban est face à deux scénarios : accepter le plan tel quel ou le rejeter et en assumer les conséquences. Mais quelles seraient ces conséquences en cas de refus ?

La feuille de route proposée

Le document américain présente une feuille de route articulée autour de trois axes principaux :

Premier axe – Désarmement des factions et groupes non étatiques : il s’agit de l’exigence centrale, dont dépendent toutes les autres, notamment l’aide internationale au Liban.

Deuxième axe – Mise en place de réformes financières, économiques et sécuritaires : celles-ci incluent le contrôle des frontières et la lutte contre la contrebande, la restructuration du secteur bancaire, la réduction de la dette publique et la réforme de l’administration, la révision du budget, la limitation de l’économie en cash, et la lutte contre la criminalité financière et la corruption.

Troisième axe – Amélioration des relations avec la Syrie : par le renforcement des relations politiques et sécuritaires, le contrôle et le tracé des frontières, et l’intensification de la coopération économique.

En contrepartie de l’engagement du Liban sur ces points, des fonds seraient débloqués pour soutenir la reconstruction et mettre fin aux agressions israéliennes — le tout sous la garantie des États-Unis, qui superviseraient les contacts libano-syriens, syro-israéliens et libano-israéliens.

La carotte et le bâton

Le plan américain s’appuie sur le principe de la carotte et du bâton. Il est peu probable que le Liban le rejette, car il serait incapable d’en supporter les répercussions, qui couvrent les domaines militaire, économique et politique :

Reprise des hostilités militaires avec Israël, ce qui entraînerait l’exode des habitants du Sud de leurs terres et maisons, avec le risque d’accentuer l’émigration des jeunes et de porter un coup fatal à l’économie libanaise — notamment si l’escalade prend une tournure violente pouvant mener à un blocus total, d’autant plus que la Syrie n’est plus un canal de contrebande comme autrefois.

Escalade avec Israël ou avec des factions syriennes sur la frontière est, qui affaiblirait inévitablement le gouvernement et ses institutions en provoquant une instabilité politique et sécuritaire, stoppant ainsi l’aide internationale, les investissements, et mettant un terme à la reprise économique.

Aggravation de la crise économique et isolement croissant du Liban, qui risquerait d’être placé sur liste noire dès novembre prochain, coïncidant avec le délai imparti pour appliquer le plan. Cela signifierait l’incapacité du Liban à importer et son exclusion totale du système bancaire mondial, avec des conséquences économiques, financières et sociales catastrophiques, dont la suspension des aides à la reconstruction.

La faim induite par un blocus transformerait le Liban en terrain de conflits internes financés par l’extérieur, le menant ainsi à devenir officiellement un État failli.

Un indicateur composite pour mesurer les risques multidimensionnels

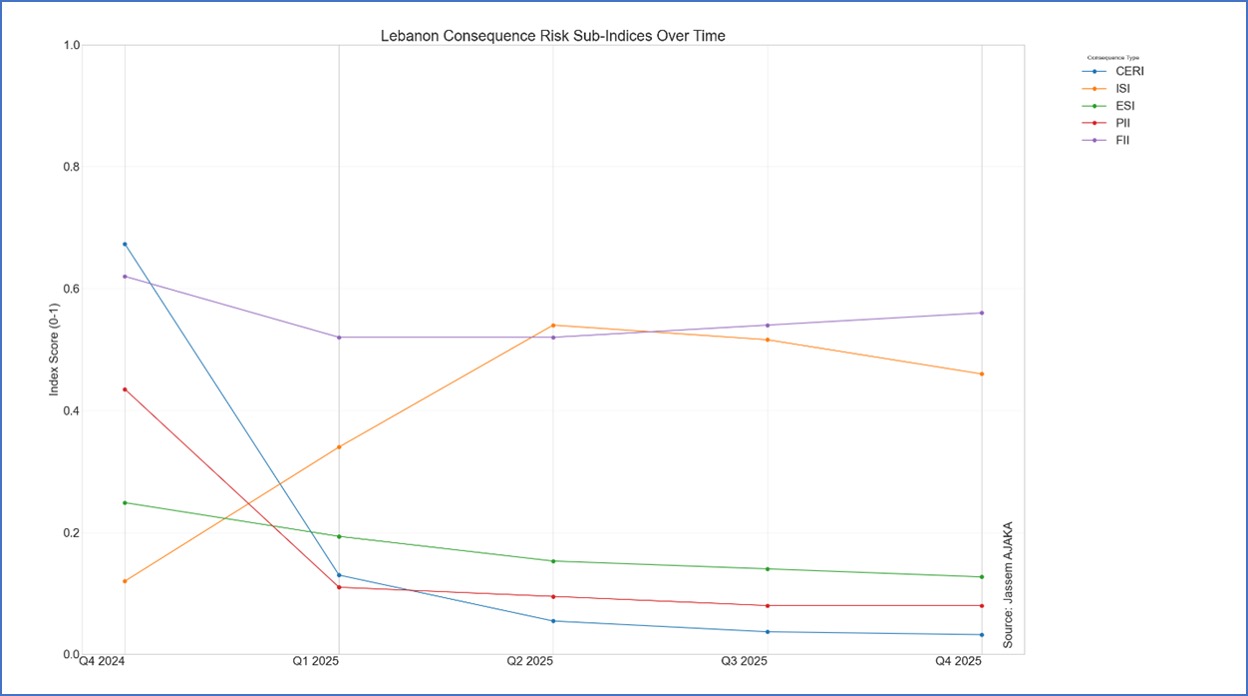

Évaluer les risques multidimensionnels auxquels le Liban est confronté est difficile à ce stade, faute de nombreuses données essentielles. Pour y parvenir, nous avons développé un indicateur composite permettant de mesurer et suivre ces risques, basé sur cinq sous-indicateurs clés :

Indice de risque d’escalade du conflit (CERI) : mesure la probabilité d’une reprise des combats à travers des sous-indicateurs comme le nombre d’incidents frontaliers, de victimes civiles, de déplacés, et les destructions matérielles (0 : probabilité faible, 1 : probabilité très élevée).

Indice de soutien international (ISI) : évalue le niveau de soutien financier et diplomatique au Liban à partir d’éléments tels que l’aide internationale, les sanctions, l’intégration diplomatique, et surtout le renouvellement du mandat de la FINUL au Sud (0 : soutien élevé, 1 : absence de soutien).

Indice de stabilité économique (ESI) : reflète la santé et la résilience de l’économie, mesurée à travers la croissance, l’inflation, les investissements directs étrangers, les réserves de devises et la dette publique (0 : économie fragile, 1 : économie stable).

Indice d’instabilité politique (PII) : traduit les défis du gouvernement, les divisions politiques et l’instabilité sociale via la durée de vie des gouvernements, les troubles et incidents sécuritaires (0 : stabilité politique, 1 : grande instabilité).

Indice d’ingérence extérieure (FII) : indique le degré d’implication étrangère menaçant la souveraineté et la stabilité du pays à travers la présence ou activité militaire externe, l’armement de factions locales et la pression diplomatique (0 : pas d’ingérence, 1 : ingérence massive).

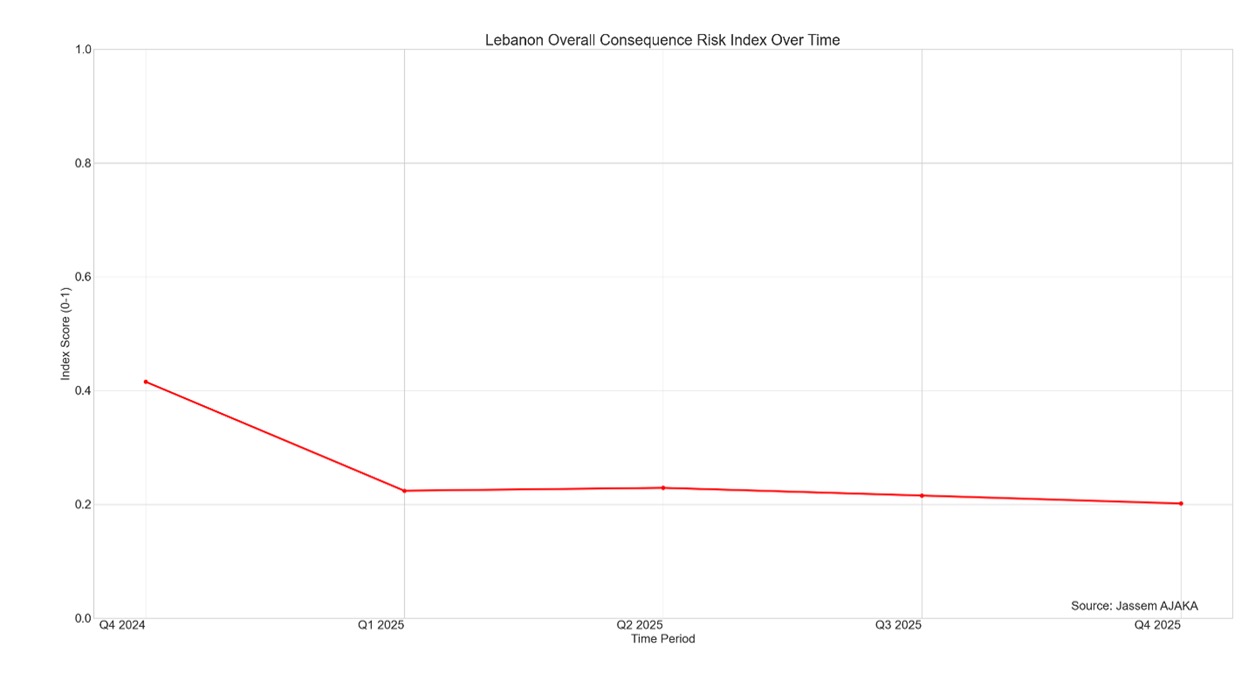

Ces sous-indicateurs sont ensuite agrégés dans l’Indice global de risque de crise au Liban (LCRI), qui varie de 0 (risque minimal) à 1 (risque maximal).

De grands défis à relever

Les simulations montrent un recul du niveau de risque par rapport au début de l’année 2024, grâce à l’élection d’un président, à la formation d’un gouvernement, aux nominations clés (comme le commandant de l’armée et le gouverneur de la Banque centrale), ainsi qu’à la réouverture diplomatique internationale et du Golfe envers le Liban (voir graphiques 1 et 2).

Graphique 1 : Indicateurs pour mesurer et suivre les risques multidimensionnels (Source : calculs de l’auteur).

Graphique 1 : Indicateurs pour mesurer et suivre les risques multidimensionnels (Source : calculs de l’auteur).

Graphique 2 : Indice global pour mesurer et suivre les risques multidimensionnels (Source : calculs de l’auteur).

Graphique 2 : Indice global pour mesurer et suivre les risques multidimensionnels (Source : calculs de l’auteur).

Malgré ce recul, qui place le niveau des risques dans la catégorie « moyen à élevé », le risque global reste loin d’être assez bas pour écarter un nouveau pic. Tout incident sécuritaire ou militaire pourrait faire grimper brutalement ce niveau, ébranlant la stabilité sécuritaire, sociale ou économique du Liban. Le plus sensible de ces indicateurs reste le risque d’isolement financier, notamment par l’inscription sur liste noire.

Ainsi, il est clair que le Liban fait face à des défis considérables pouvant le ramener à l’âge des ténèbres s’il n’applique pas les réformes et mesures correctives exigées par la communauté internationale, en particulier les États-Unis. La question cruciale demeure : la réponse libanaise sera-t-elle conforme aux attentes internationales, ou le pays s’oriente-t-il vers le chaos et l’isolement, au risque de compromettre son existence même ?

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique