Sous les projecteurs du circuit de Sakhir, l’Australien Oscar Piastri a scellé la domination de McLaren sur le Championnat du monde de Formule 1 en remportant le Grand Prix de Bahreïn. Le Britannique George Russell (Mercedes) a terminé deuxième, suivi par Lando Norris, coéquipier de Piastri chez McLaren. Une soirée électrique suivie par des millions de spectateurs à travers le monde.

Une semaine plus tard, la course se déplace vers l’ouest, sur la corniche de Djeddah, en Arabie saoudite, pour une nouvelle épreuve nocturne. Le circuit, considéré comme l’un des plus spectaculaires du calendrier de la F1, illustre parfaitement comment le monde arabe est devenu un pilier central pour l’avenir de la discipline.

Longtemps absente du paysage de la Formule 1, la région arabe est aujourd’hui indispensable à sa survie et à son développement. Le tournant s’est produit en 2004, lorsque l’Union européenne, suivie du Canada, de l’Australie puis des États-Unis, a interdit la publicité pour le tabac dans le sport. Résultat : la Formule 1 a perdu près de 500 millions de dollars de revenus annuels, privés du soutien de géants comme Marlboro (principal sponsor de Ferrari), Rothmans, Kent, Lucky Strike ou encore Johnnie Walker.

Contrainte de trouver de nouveaux marchés, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) s’est tournée vers l’Asie, et plus particulièrement vers les pays du Golfe. Bahreïn a ouvert la voie avec son Grand Prix inaugural en 2004 sur le circuit de Sakhir.

Les Émirats arabes unis ont suivi quelques années plus tard avec le circuit Yas Marina d’Abu Dhabi, inauguré en 2009. Dotée d’un budget colossal de 40 milliards de dollars, l’île de Yas est devenue un pôle touristique majeur, transformant la capitale émiratie en centre mondial du sport automobile et en moteur de l’économie locale tout au long de l’année.

En 2021, dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, le circuit de la corniche de Djeddah a fait son entrée dans le championnat de Formule 1 avec une course nocturne spectaculaire. Avec Aramco comme sponsor principal, accompagnée de nombreuses entreprises internationales, la course a stimulé le tourisme et dynamisé l’économie du royaume. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de l’Arabie saoudite une terre d’accueil des plus grands événements sportifs mondiaux, dont la Coupe du monde de football 2034.

La même année, le Qatar a rejoint le circuit mondial avec le Grand Prix de Losail, désormais rendez-vous incontournable du calendrier. De nouveaux sponsors ont suivi, ramenant la F1 au sommet des sports les plus onéreux de la planète. Une voiture coûte en moyenne 16 millions de dollars, tandis que les équipes de pointe dépensent jusqu’à 52 millions de dollars par véhicule et par saison. Le champion du monde en titre, Max Verstappen, toucherait 60 millions de dollars par an, plus 15 millions en primes et sponsoring.

La FIA et les responsables commerciaux de la Formule 1 envisagent aujourd’hui d’élargir le calendrier à plus de 24 courses par an. La Corée du Sud est déjà confirmée pour la saison prochaine, et l’Inde pourrait suivre. Avec la Chine, le Japon et Singapour déjà au programme, l’Asie est en passe de devenir le nouveau centre de gravité de la F1, reléguant l’Europe – berceau historique de la discipline – au second plan.

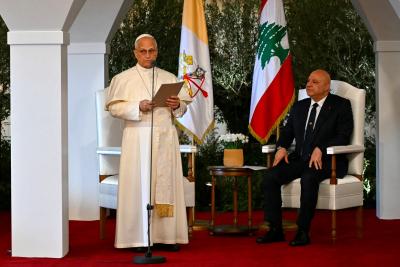

Fait méconnu : au début des années 2000, Beyrouth aurait pu devenir la première ville arabe à accueillir un Grand Prix de Formule 1. Le pilote de rallye Billy Karam avait proposé un circuit urbain à l’image de celui de Monaco, avec le soutien du Premier ministre Rafic Hariri. Un projet ambitieux, resté à l’état de rêve, mais qui illustre les ambitions régionales bien avant la renaissance actuelle du Golfe.

Des dunes de Bahreïn aux rivages de Djeddah, le monde arabe n’a pas seulement adopté la Formule 1 – il en est devenu le moteur.

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique