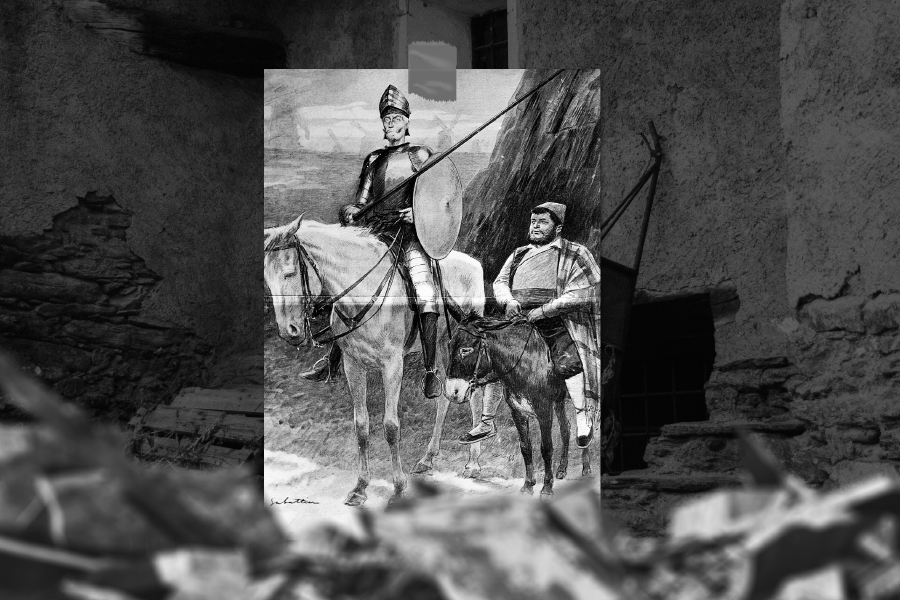

Dans les pages de la littérature mondiale, Don Quichotte surgit en 1605 : un homme maigre, juché sur un cheval efflanqué, armé d’une vieille lance, parti à l’aventure pour combattre les forces du mal. Mais ses ennemis n’étaient ni des armées ni des monstres… c’étaient des moulins à vent !

C’est de là qu’est né le concept de « donquichottisme », passé du personnage romanesque et légendaire à un symbole universel d’un état psychologique et intellectuel : celui où l’homme s’obstine à poursuivre des chimères, à affronter des ennemis imaginaires, convaincu de rêves idéalistes qui ne sont en réalité que des illusions ignorant le monde tel qu’il est.

Le « donquichottisme » n’est pas resté prisonnier des pages du roman. Il est devenu un terme décrivant des individus ou des groupes livrant des combats absurdes, refusant de voir les faits qui s’imposent et continuant de courir après des ambitions irréalistes. Une attitude romantique en apparence, mais tragique dans ses résultats, car elle finit toujours par se heurter à la dureté du réel.

En politique, le dirigeant « donquichottesque » peut s’imaginer capable de renverser par la force un régime enraciné depuis des décennies, en oubliant les équilibres de pouvoir. Dans la société, on peut croiser un militant qui lutte contre des ennemis invisibles, ou un penseur qui brandit de grands slogans sans plan pratique ni logique pour les réaliser. Et jusque dans nos vies quotidiennes, nous pouvons devenir « donquichottesques » en poursuivant une vision idéalisée du succès ou de la gloire, sans voir que la réalité suit une autre direction.

Ce qui rend le « donquichottisme » si fascinant, c’est ce paradoxe entre noblesse et naïveté. Son protagoniste peut paraître courageux parce qu’il défend de belles idées, mais en vérité, il combat des illusions. Voilà pourquoi l’œuvre de Cervantès reste un mélange de comédie et de tragédie : nous rions de l’absurdité des situations, mais nous sommes aussi émus, car le personnage « donquichottesque » finit souvent brisé — se perdant lui-même avant de perdre son combat.

Le « donquichottisme » perdure jusqu’à nos jours parce qu’il exprime une part de l’esprit humain, attiré par les rêves et les illusions, même lorsqu’il sait qu’ils sont impossibles. Certes, la réalité nous impose des limites, mais Don Quichotte nous rappelle que l’esprit humain ne cesse jamais de vouloir se révolter contre les contraintes — fût-ce par l’imagination. Voilà où réside sa magie : une frontière ténue entre l’idéal et la folie, entre le courage et l’absurde.

En résumé, le « donquichottisme » n’est pas seulement un mot transmis depuis des siècles. C’est un miroir où nous nous voyons lorsque nous nous accrochons à un rêve qui défie la logique. C’est aussi un avertissement contre le piège des illusions inutiles. Mais, surtout, c’est un rappel que la plus belle part de l’humanité est sa capacité à rêver — même si cela nous conduit à livrer bataille contre les chimères de notre propre esprit.

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique