يُعتبر لبنان من الدول الغنية نسبياً بالمياه مقارنة بجيرانه، إلا أن هذه الطاقة تعاني من سوء الإدارة والتوزيع. 85% من المياه السطحية تجري نحو البحر دون الاستفادة منها بسبب نقص التخزين.

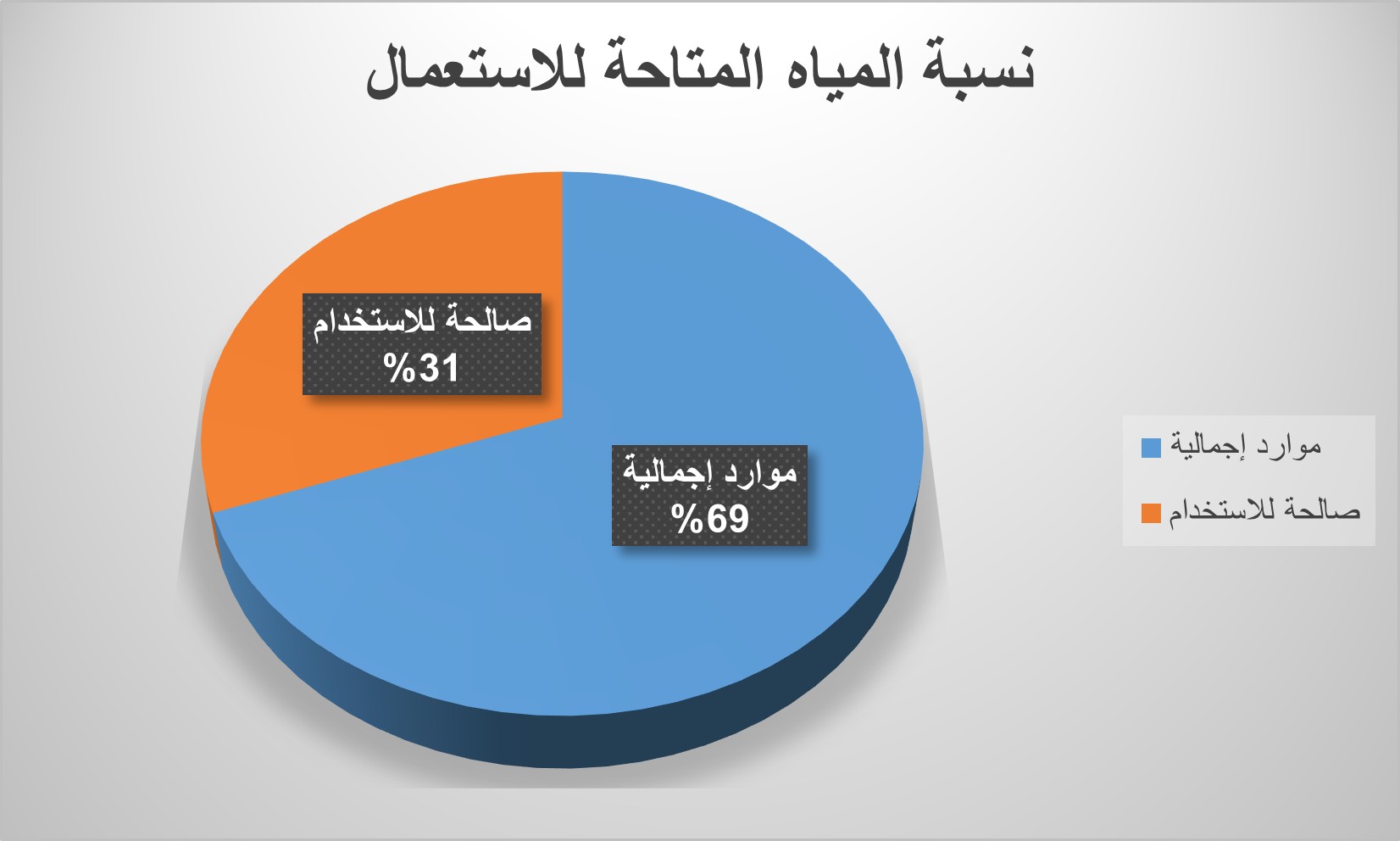

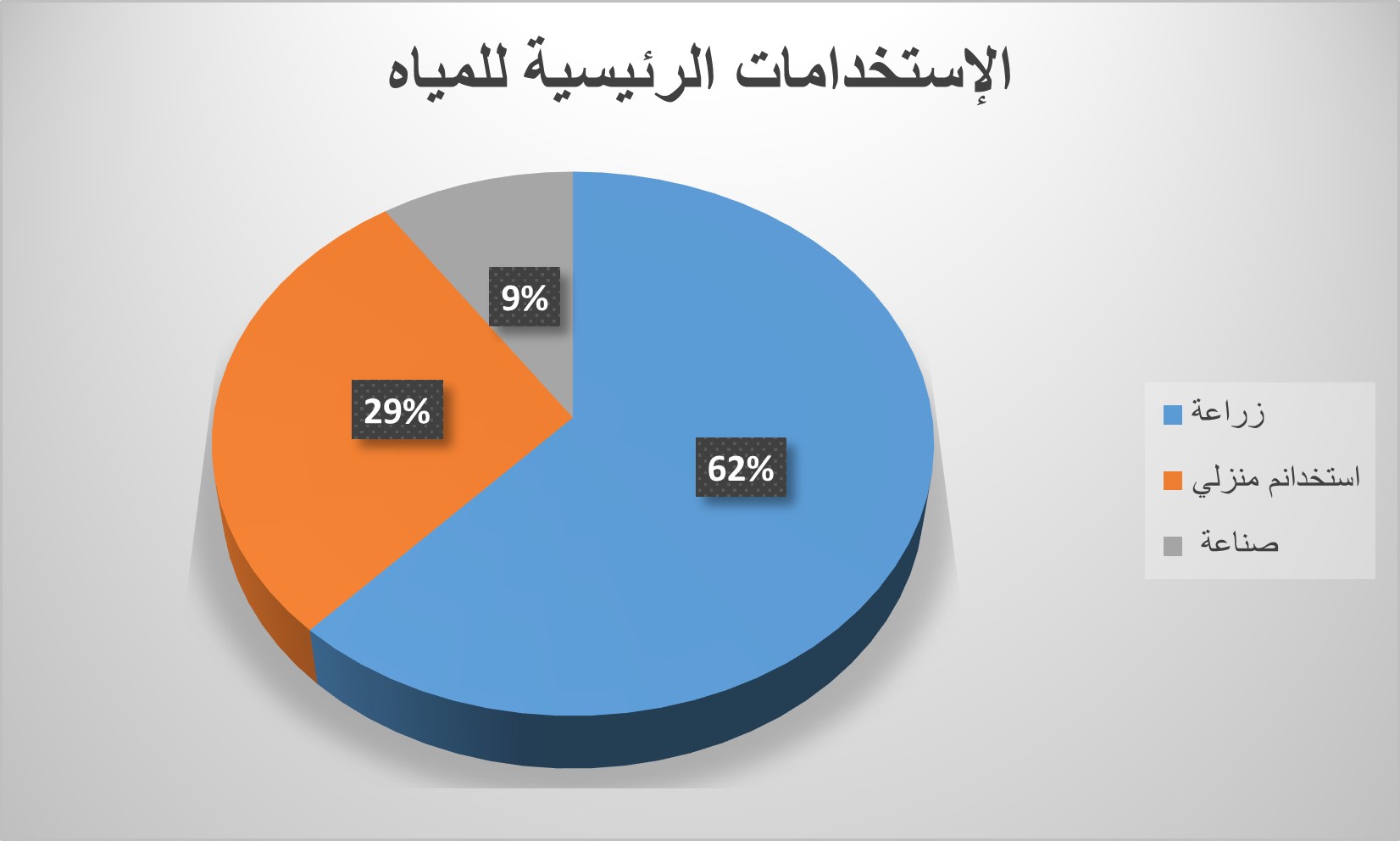

الاستخدامات الرئيسية للمياه:

وتشير الإحصاءات ما قبل 2019 أن معدل الاستهلاك المائي للفرد اللبناني هو بين 700 وألف م3 سنوياً

أين الخلل؟ أولاً في الإطار الإداري

إعادة تأهيل قطاع المياه في لبنان يتطلب مقاربة شاملة ومستدامة تشمل النواحي المؤسسية والتقنية والمالية والبيئية.

يمكن تلخيص مشروع إعادة تنظيم القطاع في النقاط التالية:

من البديهي أن يبدأ الإصلاح بنظم ومؤسسات إدارة الموارد المائية. يمكن البدء بإعادة هيكلة المؤسسات الرسمية المعنية بإدارة الموارد المائية المتوافرة، عبر توحيد مرجعية القطاع الموزعة منذ العام 2000، بين وزارة الطاقة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ومؤسسة مياه لبنان الشمالي، ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، ومؤسسة مياه البقاع. كما يجب تفعيل دور البلديات محلياً في هذا المجال عبر تطبيق الإدارة المحلية المطروحة. هذا الإطار العملاني أظهر فشله حتى هذا اليوم بسبب عدم التنسيق، وغياب مخطط عام لسياسة الماء في لبنان ككل.

يتبع هذا الإصلاح، أو يزامنه، تعزيز الشفافية، والحوكمة العلمية عبر تطبيق نظام رقابة فعال على نشاط العنصر البشري العامل وعلى كفاءته وتوظيفه.

يجب أن تُطبَّق الرقابة أيضاً على إدارة العقود وعلى التنسيق بينها لضبط الموارد والإمكانات المستوردة من آلات وأنظمة تقنية وقطع غيار وغيرها من مجموعة التقنيات الحديثة المستخدمة في جر المياه الى المحطات الرئيسية وفي ضخها عبر الشبكات.

وبالطبع تطبيق القوانين (غير مطبقة حالياً) المقرّة ومنها القانون رقم 77/2018 الذي يحدّد حقوق المياه وتوزيعها وكيفية استخدام الموارد المائية المتاحة.

وعلى مستوى إدارة الثروة من الضروري تعزيز الاستخدام الرشيد للمياه في الزراعة والصناعة والمنازل. يتم ذلك عبر حملات إعلامية محلية من البلديات عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي داخل المجتمعات.

وعلى الصعيد الرسمي، تطبّق البلديات سياسة حماية الأحواض المائية عبر منع التعديات على مصادر المياه وتنفيذ التشريعات البيئية.

الخلل الثاني: البنية التحتية

شبكات المياه في لبنان لم تعد صالحة لتوزيع المياه المتوافرة بشكل يلبي الحاجة المنزلية أوّلاً وسواها من الحاجات الزراعية والصناعية. وضع شبكة المياه شبيه بوضع شبكة توزيع الكهرباء.

يبدأ الإصلاح هنا في تجديد أنابيب التوزيع المهترئة، ومدّ أنابيب إضافية، إذ يعود عمر بعض هذه الأنابيب الى سنوات ما قبل الاستقلال تحت الانتداب الفرنسي.

يفيد تقرير وُضِع العام 2018 بأن مستوى هدر المياه بسبب الشبكة المهترئة يصل إلى أكثر من 40% في عدد من المناطق. لذا يجب صيانة الأنابيب وتحديث تقنيات التوزيع.

من ناحية أخرى، رغم بناء السدود الجديدة، يتبين أن عددها الحالي غير كاف، وأنه يجب بناء سدود أخرى لتخزين مياه الأمطار أو إنشاء خزانات من المياه الجوفية في بعض المناطق الجافة.

ولاستكمال هذه الأعمال التأسيسية والأساسية، من الضروري تحديث وإنشاء محطات جديدة لتنقية وتكرير المياه بما فيها محطات لتكرير مياه البحر للاستخدام الصناعي وربما الزراعي.

الخلل الثالث: عدم وجود دراسات إحصائية

هناك نقص فادح في الدراسات الجديدة التي قد يبنى عليها التخطيط الاستثماري المستقبلي بناء على عدد السكان من مواطنين ومقيمين وافدين ونازحين "يشفطون" المياه بنسبة تفوق الحاجة الوطنية بضعفين. من الضروري إجراء مسح شامل لمصادر المياه السطحية والجوفية، ورصد الكميات المستخرجة، من أجل تنفيذ إدارة مستدامة للموارد المائية.

الخلل الرابع: التمويل والجباية والواجب الاجتماعي

بديهي القول إن تمويل القطاع يتوقف على مصدرين أساسيين: مصدر خارجي لتمويل وتأسيس وتجهيز النظام الشامل، ومصدر داخلي لتمويل الكلفة التشغيلية وصيانة الشبكة وتشغيل المؤسسات وموظفيها. وبما أن لبنان اعتاد الاتكالَ على الخارج يمكن جذب التمويل من البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو برامج الأمم المتحدة.

داخلياً، وبدلاً من إرساء نظام تسعير تدريجي يشجع التوفير والحفاظ على العدالة الاجتماعية، ارتفعت التعرفة المنزلية والصناعية والزراعية مقدار الضعف وبالدولار. وتُجبَى الفاتورة "مقطوعة" وسنوياً بدون تقديم أي مبرر أو تفسير للمستهلك.

وعلى مستوى الصيانة العامة وحتى التشغيل الالكتروني، يمكن اعتماد تركيب عدادات مياه لاحتساب الفاتورة بناء على الاستهلاك. إلا أن هذه التقنية تفرض وجود نظام توزيع المياه عبر الشبكة بنظام ضغط مستمر يوفر على المستهلك تركيب خزانات محلية مع ما يأتي معها من أخطار هدر ومشاكل في البناء.

ونجدد هنا ضرورة إطلاق حملات توعية حول أهمية دفع الفواتير، والتواصل مع الإدارة للإفادة عن جودة الخدمة من أجل تحسينها. كما يمكن نشر ثقافة الاستدامة وتدريب الأجيال الجديدة (والقديمة) من مهندسين وخبراء.

التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي

النقلة النوعية الى عالم التكنولوجيا الجديدة من مخلفات تقنيات الانتداب الفرنسي العاملة حتى يومنا هذا في مصالح المياه، يتطلب جيلاً جديداً من المهندسين، ومكننة أنظمة التشغيل وتحديثها لتطبيق رصد التسربات وقياس الاستهلاك وصيانة الشبكات بشكل علمي حديث. رقمنة الفوترة تساعد على إقصاء الفساد والرشوة وتحسين التحصيل.

ويبدو من الطبيعي أن قطاعاً حيوياً لحياة المواطن من هذا النوع، يفرض وجود مهندس خارق المستوى العلمي على رأس هذا النظام، اختصاصي بامتياز غير حزبيّ، ومرجعه الوحيد علمه وثقافته الوطنية ومناقبيته الإدارية والشخصية.

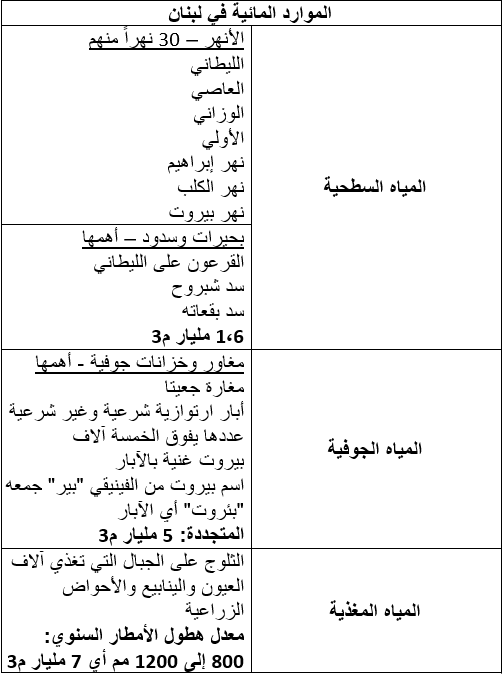

في الرسوم البيانية التالية نظرة عامة على موارد لبنان المائية واستخدامها والتحديات التي تواجه القطاع.

الموارد المائية في لبنان

التحديات

تتلخص التحديات بالنقاط الأساسية التالية:

- نقص التخزين: عدد السدود والخزانات والبحيرات غير كاف، ما يؤدي الى هدر مياه الأمطار.

- التلوث: تم العثور على مواقع شاسعة تتسرب منها مياه الصرف الصحي الى المياه الجوفية والأنهار.

- التلوث الصناعي: عدد كبير من المصانع والمعامل يرمي نفاياته الكيميائية في الأنهر أو في مطامر تتسرب منها المواد السامة إلى المياه الجوفية.

- "سرقة" المياه الجوفية: عبر الآبار الارتوازية الغير الشرعية

- الطلب المتزايد: الزيادة السكانية وتدفق اللاجئين.

- التغير المناخي: يؤدي إلى فترات جفاف أطول وإلى أمطار أقل انتظاماً.

بعض الحلول:

أمام هذا الواقع الخطر يمكن اللجوء الى حلول آنية قد تتطور لاحقاً الى حلول مستدامة مثل إعادة تدوير المياه المعالجة للري الزراعي، أو تحلية المياه في القطاعات الساحلية تشجيع المباني والمنازل والوحدات السكنية على حصاد مياه الأمطار في خزانات معقمة، في المدارس أو المصانع أو غيرها من المجمعات السكنية والتشغيلية، وبالطبع تركيب شبكة إمدادات المياه بين المحافظات.

يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

سياسة

سياسة