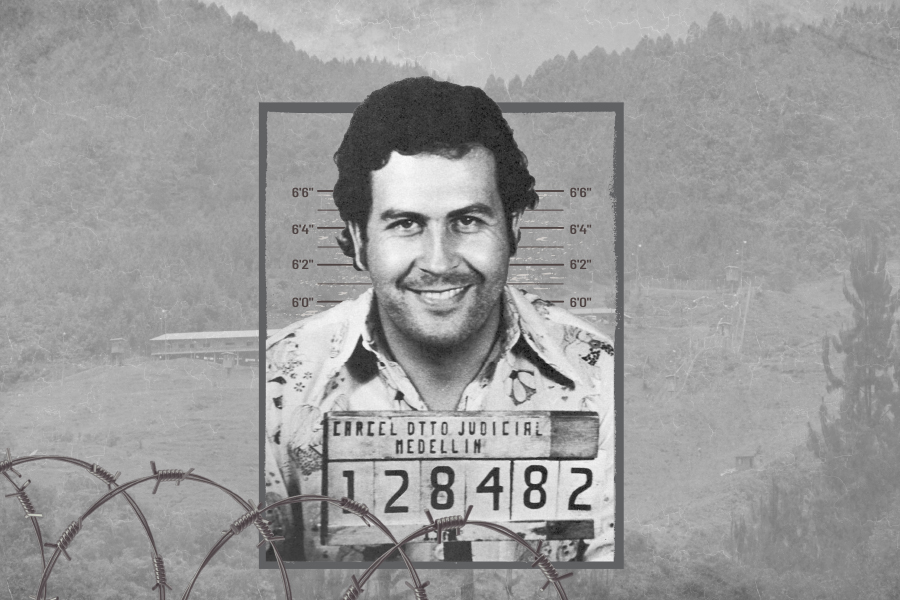

Dans le monde du crime organisé, aucun nom ne surpasse celui de Pablo Escobar, l’homme qui est parti des rues pauvres de sa ville natale de Medellín, en Colombie, pour devenir l’un des hommes les plus riches et les plus dangereux de la planète.

Escobar n’était pas seulement un trafiquant de drogue, mais un phénomène politique, social, économique et médiatique qui a suscité à la fois la peur et l’admiration.

Mais comment cet homme a-t-il construit son empire ? Et comment a-t-il fini par tomber après avoir défié à la fois les États-Unis et l’État colombien ?

Né en septembre 1949 dans une famille modeste, Pablo Emilio Escobar a commencé sa carrière criminelle en volant des voitures et en vendant de faux diplômes. Dans les années 1970, il s’est peu à peu lancé dans le trafic de drogue. Avec la montée en flèche de la demande de cocaïne aux États-Unis, il a su saisir l’opportunité et bâtir le plus grand empire de cocaïne de l’histoire moderne.

Au début des années 1980, Escobar contrôlait plus de 80 % du commerce mondial de la cocaïne, générant plus de 70 millions de dollars par jour. Il était alors l’un des hommes les plus riches du monde selon le célèbre magazine américain Forbes, qui estimait sa fortune à plus de 30 milliards de dollars (soit plus de 100 milliards en valeur actuelle).

Escobar appliquait le principe du « plata o plomo » (l’argent ou le plomb) : il offrait aux policiers, juges et politiciens le choix entre accepter un pot-de-vin ou mourir. Cette stratégie lui permit de construire un vaste réseau de loyauté au sein même de l’État, assurant sa protection et l’expansion de son empire.

Malgré sa cruauté, Escobar chercha à se construire une image humanitaire auprès du peuple colombien. Il fit construire des quartiers pour les pauvres, des terrains de football, des écoles et des dispensaires, et offrit une aide généreuse aux plus démunis. Les habitants de Medellín le voyaient comme un Robin des Bois moderne.

Mais cette façade cachait une réalité bien plus sombre : massacres, attentats à la bombe dans des avions, assassinats de candidats à la présidence, de juges et de journalistes. Escobar a plongé la Colombie dans un chaos sanglant.

En 1982, il entra au parlement colombien comme suppléant, dans une tentative de blanchir son image. Mais la presse, notamment la journaliste Virginia Vallejo, commença à révéler son passé criminel. Il fut expulsé du parlement, déclenchant un violent conflit avec l’État colombien, surtout après que le gouvernement accepta de l’extrader vers les États-Unis.

Fait surprenant, le gouvernement colombien conclut un accord avec Escobar : il construirait sa propre prison de luxe, appelée « La Catedral », où il s’auto-emprisonnerait. Ce n’était pas une prison au sens traditionnel, mais un complexe luxueux avec salle de sport, discothèque et salons d’accueil, où il reçut même des célébrités comme Diego Maradona en 1991. Il continua à gérer son empire depuis ce « refuge ». Lorsqu’on tenta de le transférer dans une véritable prison, il s’évada simplement et déclencha une guerre sanglante avec l’État.

Après des années de traque, une unité spéciale colombienne, avec l’aide de la CIA et de la DEA, parvint à localiser Escobar.

Le 2 décembre 1993, il fut tué sur le toit d’une maison à Medellín, d’une balle dans la tête. Mais malgré la version officielle, le doute persiste : a-t-il été tué, ou s’est-il suicidé ?

Malgré sa mort, l’héritage d’Escobar perdure. Le trafic de drogue ne s’est pas arrêté en Colombie, il est passé aux mains d’autres cartels, comme celui de Cali, puis aux cartels mexicains.

Escobar n’était pas qu’un trafiquant, mais un maître dans l’art de bâtir la puissance avec l’argent, la violence, les médias, et même la religion. Il demeure un symbole controversé, héros populaire pour certains, démon sanguinaire pour d’autres.

Escobar incarne la légende de ce que peut produire le crime organisé en l'absence d'un cadre politique, social et économique solide. Et entre mythe et réalité, la question demeure :

Escobar est-il né d’un système corrompu, ou l’a-t-il créé ?

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique