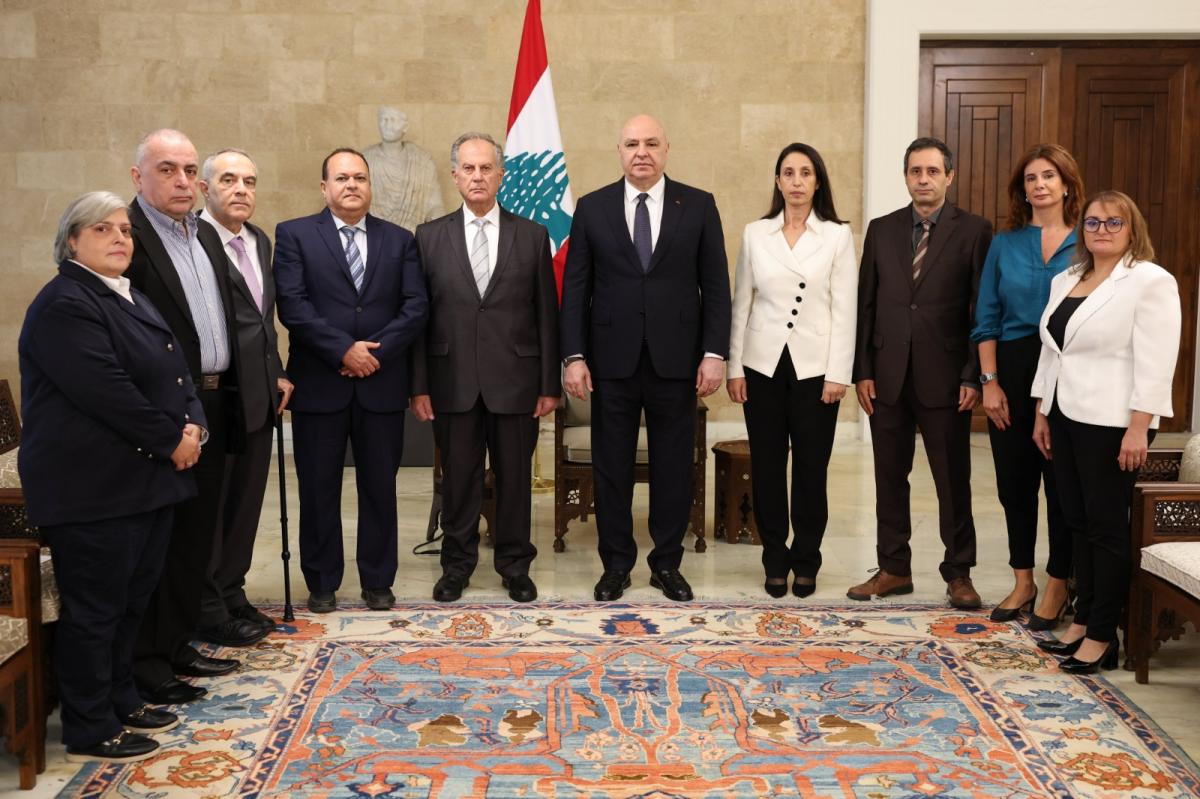

Dans une scène politique saturée par les événements successifs, la nouvelle du serment prêté par les membres de la toute nouvelle « Commission nationale pour les disparus et les personnes victimes de disparition forcée » au palais présidentiel de Baabda est passée largement inaperçue — alors même que leur cause reste l’une des blessures les plus profondes des guerres du Liban, saignant encore un demi-siècle plus tard.

Certes, cet organisme officiel n’est pas le premier à être créé dans le but de clarifier le sort des disparus et des personnes victimes de disparition forcée, mais il constitue une étape importante — surtout après la chute du régime Assad, longtemps tenu pour responsable de la disparition de centaines de personnes, que ce soit dans ses prisons ou sous la terre syrienne. À ce jour, même après la prise de pouvoir par Ahmad al-Charaa et ses partisans en Syrie, la vérité demeure cachée, malgré les démarches officielles de Damas auprès du Liban concernant les prisonniers syriens qui s’y trouvent.

Il est généralement admis qu’environ 17 000 personnes restent portées disparues, sans compter la vague d’enlèvements qui a jadis frappé le pays, lorsque les victimes étaient considérées comme des « proies » lucratives pour l’extorsion. L’armée libanaise et les services de sécurité ont fini par démanteler ces bandes, une fois que la direction politique — bien que tardivement — eut décidé d’agir. Pourtant, l’historienne Dima Zein Duclerc a mis en doute l’exactitude de ce chiffre, estimant le nombre à seulement quelques milliers au maximum.

Les disparus forcés, eux, se comptent par centaines. Beaucoup ont été détenus dans les prisons syriennes — certains brièvement relâchés sous le régime Assad — tandis que d’autres reposent sous la terre libanaise, exécutés par leurs ravisseurs durant la guerre mais longtemps supposés incarcérés en Syrie. Tel fut le sort de sept des onze soldats tombés lors des combats du 13 octobre 1990 : leurs dépouilles furent découvertes des années plus tard dans une fosse commune située sur un terrain du ministère de la Défense.

Les comités formés par les gouvernements successifs depuis la fin des années 1990 se sont révélés stériles. Ni les fameuses « relations privilégiées » et « l’unité de destin » sous l’occupation syrienne du Liban, ni les échanges diplomatiques ultérieurs entre Beyrouth et Damas après le retrait, n’ont permis de lever le voile sur le sort des disparus. Même la frénésie médiatique autour des raids dans les prisons syriennes sous le nouveau régime n’a apporté aucune réponse.

On a beaucoup parlé de fosses communes au Liban. Mais chaque fois que des appels à leur exhumation se faisaient entendre, la question était politisée, comme c’est l’usage pour toute affaire sensible. Certains chefs de guerre ont même reconnu avoir ordonné ou eu connaissance d’exécutions. Des rapports en possession des services de sécurité mentionnent de nombreuses fosses, mais l’ouverture de ce dossier reste hautement risquée, car elle mettrait en cause des personnalités occupant des fonctions officielles et des factions représentées tant dans les gouvernements passés que actuels.

Et pourtant, une tente de protestation — peut-être le sit-in le plus long de l’histoire du Liban — est restée des années durant sur la place Gibran Khalil Gibran, devant le siège de l’ESCWA à Beyrouth. Elle a maintenu vivante cette cause, grâce à des comités sans agenda politique et à des familles dont les larmes pour leurs proches disparus ne se sont toujours pas taries.

Par respect pour ces larmes, et afin d’alléger la conscience de ceux qui détiennent la vérité mais la dissimulent, j’ai personnellement proposé une solution lors d’un grand sit-in dans cette tente — retransmis en direct par une chaîne de télévision locale. J’avais déjà partagé cette idée avec plusieurs parties, mais elle n’avait jamais été mise en œuvre, jusqu’à ce que j’entende récemment un député la reprendre, la présenter sous forme de projet de loi au Parlement et l’annoncer comme une solution à ce drame chronique. Peu importe que le mérite m’en ait été attribué ou non.

L’inspiration de cette proposition me vient de ce que j’ai vu de mes propres yeux deux jours après la chute de Karantina, en janvier 1976. J’étais avec un ami et un groupe de jeunes Arméniens quand un homme barbu, au volant d’un bulldozer, a creusé deux immenses fosses. Dans ces trous furent jetés des amas de corps calcinés, entassés les uns sur les autres. Les fosses furent ensuite recouvertes de terre, puis nivelées par un rouleau compresseur.

La solution que je suggère est simple. Elle ne devrait embarrasser aucun des partis ou milices ayant combattu durant la guerre et commis des atrocités. Au contraire, elle devrait permettre à la classe politique de franchir un pas positif qui compenserait ses nombreuses fautes passées.

Tout commence par un mécanisme élémentaire : la création d’une boîte postale — physique ou électronique. Quiconque a tué durant la guerre, participé à une exécution, été témoin, enterré une victime ou connaît l’emplacement d’une sépulture pourrait envoyer anonymement un message révélant ce qu’il sait. Cela permettrait à ceux tourmentés par la culpabilité de soulager leur conscience.

Désormais que la « Commission nationale pour les disparus et les personnes victimes de disparition forcée » est constituée, elle devrait collaborer avec des experts, des juges, des responsables sécuritaires, des comités de familles, des organisations humanitaires et des spécialistes en analyses ADN. Les messages reçus devraient lui être transmis, étudiés minutieusement et vérifiés sur le terrain. Ce serait le premier pas d’un long parcours pour révéler des vérités enfouies et mettre fin au calvaire des familles des victimes.

Un auteur de crime, que sa loyauté partisane empêche de s’exprimer publiquement, pourrait avoir le courage de se confesser anonymement par écrit — un acte assimilable à une repentance ou une expiation. Pour les autorités, ce serait un geste humanitaire d’une grande noblesse, révélant des vérités qui, sans cela, resteraient prisonnières d’une mémoire ou ensevelies sous la terre.

Même les disparus eux-mêmes — bien que morts — reposent en paix, car la longue attente de leurs familles aboutirait enfin à la vérité. De nombreux noms seraient restitués, ne figurant plus parmi les disparus, permettant aux proches d’enterrer les restes et de régler des affaires en suspens liées à l’héritage, aux biens et à l’identité.

C’est une proposition pratique, avancée au milieu des multiples préoccupations politiques, sécuritaires, économiques, sociales, électorales, régionales et internationales. Mais la question demeure : qui l'adopte ?

Prière de partager vos commentaires sur:

[email protected]

Politique

Politique