الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي عبارة عن عقود طويلة الأمد بين الحكومة والشركات الخاصة بهدف تقديم الخبرة والمال لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة. ومن أهمّ ميزات عقود الشراكة، التنافسية بين شركات القطاع الخاص، ومشاركة المخاطر بين الطرفين كما وإستخدام خبرة وأموال القطاع الخاص في عملية تطوير مستدام ومنتظم للبنى التحتية والخدمات. ويعتبر هذا النوع من الشراكة عامل مُحفّز لجذب الاستثمارات الخاصة، وتحسين الكفاءة وجودة الخدمة العامة، ومشاركة المخاطر، وتخفيف العبء المالي على الدولة.

هناك أنواع ممُتعدّدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويتم تصنيفها بحسب الأدوار الوظيفية وملكية الأصول ومصادر الإيرادات: بناء-تشغيل-نقل (BOT)، بناء-تملك-تشغيل (BOO)، بناء-تملك-تشغيل-نقل (BOOT)، بناء-تأجير-نقل (BLT)، تأهيل-تشغيل-نقل (ROT)، تصميم-بناء (DB)، تصميم-بناء-تمويل (DBF)، تصميم-بناء-تمويل-تشغيل (DBFO)، تصميم-بناء-تمويل-صيانة (DBFM)، تصميم-بناء-إدارة-تمويل (DCMF)، الدفع من قبل المستخدم (User-Pays PPPs)، الشراكات المدفوعة من الحكومة (Government-Pays PPPs)، عقود الإدارة (Management Contracts)، عقود الإيجار (Affermage)، عقود الخدمة (Service Contracts)، الشركات المشتركة (JVs)، تحقيق عائد من الأصول (Asset Monetization). عدّة عوامل تلعب دورًا في إختيار النموذج الأمثل ومنها: متطلبات المشروع، توزيع المخاطر، احتياجات التمويل، أهداف المشاريع، البيئة القانونية والتنظيمية. هذه المنهجية في الإختيار تضمن توافق بين هياكل الشراكات مع الأولويات الوطنية، وتُعزز التنمية المستدامة للبنية التحتية.

في لبنان، نصّ القانون رقم 48/2017 على تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص و أناط بالمجلس الأعلى للخصخصة إدارة المشاريع. وتمّت دراسة تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات عدّة (مثل الاتصالات، إدارة النفايات، توسيع مطار بيروت الدولي، طريق خلدة-نهر إبراهيم، مشاريع الطاقة المتجددة...). وفشلت العديد من المحاولات بسبب غياب إطار قانوني واضح، وانتقادات حول اعتبار الشراكات خدمة لمصالح النخب الحاكمة (المُقتدرة ماديًا)، وغياب الاستقرار السياسي ، وتفشي الفساد، وغياب توزيع واضح للمخاطر.

حاليًا وعلى الرغم من وجود إطار قانوني، إلا أن الأزمات الإقتصادية والسياسية تعرقل تطبيق القانون، وبالتالي يخسر لبنان فرصة لتطوير بنيته التحتية وخدماته العامة. إذ أن الأزمة الإقتصادية معطوفة على إستمرار عدم الاستقرار السياسي تمنع الحكومة اللبنانية من القيام بواجباتها تجاه المواطن وعلى رأسها الحاجة المُلحّة لتأهيل وتحديث البنية التحتية الحيوية. وبالتالي تظهر الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أنها أفضل حلّ للردّ على متطلبات القطاعات والخدمات العامة.

العقود من نوع "إعادة تأهيل-تشغيل-نقل (ROT)" هي من أكثر العقود ملاءمة لوضع لبنان الحالي وأكثرها قابلية للتطبيق. وبالتحديد، هذه العقود تُشكّل خيارًا صائبًا للبنية التحتية (مرفأ بيروت،وشبكة الكهرباء...) مع التركيز على استعادة وظيفة المرفق وتحسين كفاءته. وهذه العقود تُطمئن القطاع الخاص من باب أنها تُقدم إلتزامات قصيرة الأمد في ظلّ حالة عدم اليقين الراهنة. وفيما يخصّ المشاكل التي تواجه الخدمات العامة، تأتي عقود "الإدارة والإيجار" لتُشكّل نقاط دخول سلسة للقطاع الخاص في خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء، حيث يُمكن للدولة اللبنانية أن تُدخل خبرات القطاع الخاص لتعزيز الكفاءة التشغيلية دون نقل الملكية أو تحمل مخاطر مالية كبيرة تبقى على كاهل القطاع الخاص من خلال جمع الرسوم من المستخدمين في قطاعات تتمتع بإمكانات توليد مداخيل. وتُعتبر العقود "بناء-تشغيل-نقل (BOT)" الأنسب لمشاريع ذات إيرادات مؤكدة بالعملة الصعبة مثل توسيع مطار بيروت أو مشاريع الإتصالات إذ توفر هذه العقود مسارًا واضحًا لاسترداد تكاليف القطاع الخاص وتحقيق الأرباح.

ويعتمد النجاح في تنفيذ أي شراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان على توفّر العناصر التالية: وضع إطار تنظيمي مستقل وشفاف ورفع اليد السياسية عن المجلس الأعلى للخصخصة؛ ضمان الاستقرار السياسي وسيادة القانون لتدعيم ثقة المستثمرين؛ مكافحة الفساد وتطوير الحوكمة؛ وضع مشاريع واضحة وقابلة للتمويل مع دراسات جدوى شاملة وآليات شفافة؛ معالجة الأزمة الإقتصادية وخصوصًا مُشكلة الإستقرار النقدي باعتباره شرط أساسي لجذب الاستثمار طويل الأمد.

يمثل تقييم الإستفادة المالية للشراكة تحديًا بسبب الغموض الراهن والافتقار للبيانات التقنية. ومع ذلك، يمكن تحديد مؤشرات لمساعدة صناع القرار: أولاً، تجذب الشراكة إستثمارات خاصة ضخمة للبنية التحتية، مخففة العبء المالي على الخزينة. ثانياً، يعزز إنخراط القطاع الخاص كفاءة التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة، مما يقلل الكلفة. ثالثاً، تنقل الشراكة بعض مخاطر المشاريع إلى القطاع الخاص، موفرة بذلك حماية للمال العام. رابعاً، تولد الشراكات القائمة على دفع المستخدم، إيرادات تغطي التكاليف. خامساً، تُحفز مشاريع البنية التحتية النشاط الاقتصادي وتخلق فرص عمل، مما يزيد إيرادات الضرائب على المدى الطويل. سادساً، باعتمادها على التمويل الخاص، تتجنب الحكومة زيادة ديونها وتُقلّل من الديون الحالية. سابعاً، يجلب القطاع الخاص تقنيات وأساليب إدارة مبتكرة لا تتوفّر في القطاع العام.

نظريًا، إذا نُفذت الشراكات بشفافية وحوكمة رشيدة، فقد تقدم فوائد مالية كبيرة للبنان عبر رؤوس الأموال الخاصة، وتحسين الكفاءة، ونقل المخاطر، وتوليد الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصاد

مُحاكاة للإستفادة المالية

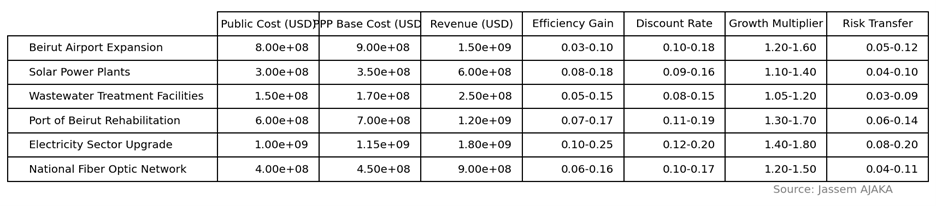

قمنا بأخذ عينة من القطاعات التي يُمكن تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص عليها وهي: توسيع مطار بيروت، محطات الطاقة الشمسية، مرافق لمعالجة مياه الصرف الصحي، إعادة تأهيل وتوسيع مرفأ بيروت، تحديث شبكة الكهرباء، إنشاء شبكة وطنية للألياف الضوئية. ووضعنا فرضيات تقنية موجودة في الجدول التالي (أنظر إلى الجدول رقم 1).

جدول رقم 1: المُعطيات التقنية المُفترضة من قبلنا.

جدول رقم 1: المُعطيات التقنية المُفترضة من قبلنا.

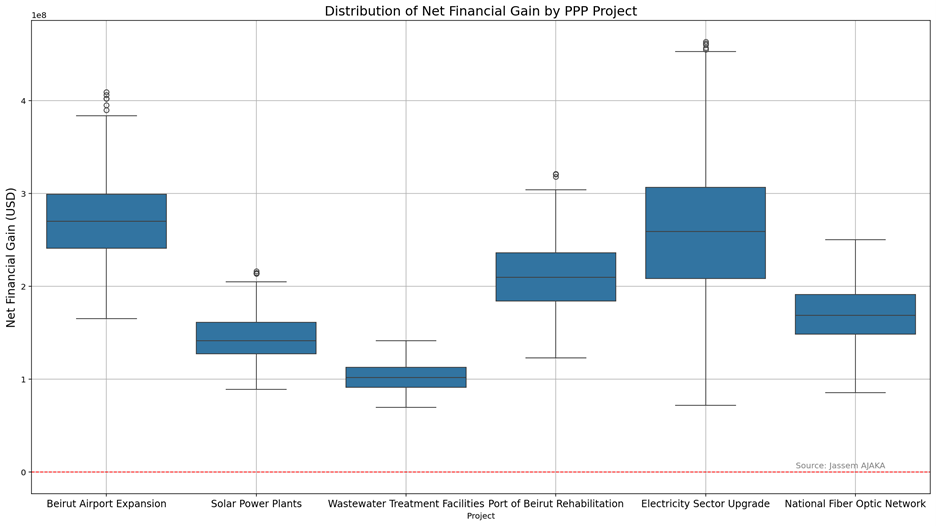

وقمنا بإحتساب صافي الربح المالي المُتمثّل بإجمالي القيمة الحالية الصافية (NPV) للربح المالي على مدى العمر الكامل للمشروع. وتوصلنا إلى أن كل المشاريع الآنفة الذكر هي مشاريع مربحة نظرًا إلى الإستفادة المالية التي تظهر من خلال إجمالي القيمة الحالية الصافية (إيجابية في كل المشاريع) مع استفادة ملحوظة في حال مرفأ بيروت وقطاع الكهرباء (أنظر إلى الرسم البياني رقم 1).

رسم توضيحي 1: إجمالي القيمة الحالية الصافية (NPV) للمشاريع المُختارة (المصدر: حساباتنا).

رسم توضيحي 1: إجمالي القيمة الحالية الصافية (NPV) للمشاريع المُختارة (المصدر: حساباتنا).

بالطبع هذه الأرقام مبنية على فرضيات تخمينية ويجب التعامل معها بحذر، إلا أن فائدتها تكمن بأنها تُعطي صورة عن الإستفادة المالية والإقتصادية الكبيرة لتنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص. هذه الإستفادة تبقى رهينة الإصلاحات الجوهرية، الإستقرار الإقتصادي، إطار شفاف للشراكة بين القطاعين العام والخاص، جذب شركاء من القطاع الخاص ذوي مصداقية، والأهم استقلالية القضاء – الضامن الأول لهذه الشراكة.

يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

سياسة

سياسة